Contenidos

La filosofía crítica de Kant: ¿Qué podemos saber realmente?

Imagina que llevas unas gafas de sol de color rosa puestas desde que naciste y no puedes quitártelas. Todo lo que ves, lo ves de color rosa. ¿Significa eso que el mundo es realmente rosa? No, significa que tus gafas (tu forma de percibir) tiñen la realidad. Para Immanuel Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII, nuestra mente funciona de manera parecida a esas gafas. 👓

La filosofía crítica de Kant es, en esencia, un intento de entender los límites de nuestro propio conocimiento. En lugar de preguntarse «¿qué es el mundo?», Kant se preguntó «¿cómo conocemos el mundo?». Se dio cuenta de que nuestro conocimiento no es un simple reflejo de la realidad, sino el resultado de una interacción entre la realidad y las «herramientas» que nuestra mente utiliza para ordenarla.

Kant llamó a esto su «revolución copernicana». Así como Copérnico cambió la idea de que el sol giraba alrededor de la Tierra, Kant cambió el foco de la filosofía: no es nuestra mente la que se adapta a los objetos, sino los objetos los que se adaptan a las estructuras de nuestra mente.

El filósofo Hume despertó del sueño dogmático a Kant. Según Joan Solé, se podría decir que Hume es como el niño que rompe los cristales y Kant el cristalero que «casualmente» lo arregla en este fragmento la película El niño. También se puede establecer el siguiente símil pictórico:

Hume es como un pintor impresionista como Claude Monet, que pinta treinta variantes de la catedral de Rouen porque las cosas no se perciben siempre igual

Kant es como un pintor postimpresionista e iniciador del cubismo como Cézanne, que reconoce que la realidad existe pero que las personas tenemos que poner algo en ella para captarla, como hace al combinar manchas de colores y líneas férreas. Cezanne, Vista de Auvers (circa 1873)

Estas «herramientas» o estructuras mentales son universales para todos los seres humanos e incluyen conceptos básicos como:

- El espacio y el tiempo. No son cosas que existan «ahí fuera», sino las coordenadas básicas que nuestra mente impone para poder percibir cualquier cosa. Son como el lienzo en blanco sobre el que experimentamos todo.

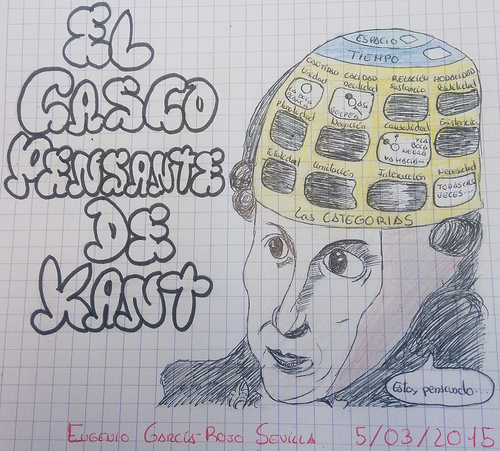

- Las categorías. Son conceptos puros como la causalidad (causa y efecto), la unidad o la sustancia. Nuestra mente las usa para organizar y dar sentido a los datos que recibimos a través de los sentidos. Por ejemplo, cuando ves que una bola de billar golpea a otra y esta se mueve, tu mente aplica automáticamente el concepto de «causa-efecto» para entender lo que ha pasado.

Kant enumera doce categorías o conceptos fundamentales que permiten también caracterizar los doce tipos posibles de juicios, que son las distintas maneras de conectar los conceptos en las proposiciones. (vg. «Todos los hombres son mortales» es un juicio universal asociado a la categoría de la unidad:

| Cantidad | Juicios singulares -> Unidad | Juicios particulares -> Pluralidad | Juicios universales -> Totalidad |

| Cualidad | Juicios afirmativos -> Realidad | Juicios negativos -> Negación | Juicios indefinidos -> Limitación |

| Relación | Juicios categóricos -> Sustancia | Juicios hipotéticos -> Causa | Juicios disyuntivos -> Comunidad |

| Modalidad | Juicios problemáticos -> Posibilidad-Imposibilidad | Juicios asertóricos -> Existencia-Inexistencia | Juicios apodícticos -> Necesidad-Contingencia |

Entonces, según Kant, solo podemos conocer los fenómenos, es decir, las cosas tal y como se nos aparecen a través de nuestras «gafas» mentales (el espacio, el tiempo y las categorías). Lo que las cosas son en sí mismas, independientemente de nuestra mente —lo que Kant llama el nóumeno o la «cosa en sí»—, es para siempre incognoscible para nosotros.

El problema de la metafísica como saber

Aquí es donde entra en juego la metafísica. La metafísica es la rama de la filosofía que intenta responder a las grandes preguntas sobre la realidad última, preguntas que van más allá de la experiencia sensible:

- ¿Existe Dios?

- ¿El alma es inmortal?

- ¿El universo es infinito?

Durante siglos, los filósofos habían intentado responder a estas preguntas usando únicamente la razón, como si fueran problemas matemáticos. Pero, ¿qué ocurre si aplicamos las ideas de Kant a esto?

El problema, según Kant, es que cuando los metafísicos hablan de Dios, el alma o el origen del universo, están intentando usar las «herramientas» de nuestra mente (como la causalidad) en un terreno donde no se pueden aplicar. Estas herramientas están diseñadas para organizar la experiencia, los datos que nos llegan por los sentidos. Dios o el alma no son objetos que podamos percibir en el espacio y el tiempo.

Es como intentar usar un martillo para atornillar un tornillo. El martillo (nuestra razón con sus categorías) es una herramienta excelente para su propósito (organizar la experiencia), pero es inútil, e incluso contraproducente, cuando se usa para algo para lo que no está diseñada (conocer realidades más allá de la experiencia).

Por eso, para Kant, la metafísica no puede ser una ciencia. Mientras que la física o las matemáticas avanzan y llegan a acuerdos, los filósofos metafísicos llevaban siglos discutiendo sobre las mismas preguntas sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Según Kant, esto se debe a que intentaban conocer lo incognoscible, hablar de la «cosa en sí» cuando nuestra mente solo tiene acceso a los «fenómenos».

¿Entonces la metafísica no sirve para nada?

¡No tan rápido! Kant no desprecia la metafísica. Simplemente le da un nuevo lugar. Aunque no podamos conocer a Dios, la inmortalidad del alma o la libertad a través de la razón pura (como en la ciencia), estas ideas son fundamentales para otra dimensión humana: la moral.

Para Kant, debemos actuar como si fuéramos libres, como si el alma fuera inmortal y como si Dios existiera, porque estas ideas son necesarias para que la moralidad tenga sentido y nos sirvan de guía en nuestra vida práctica. Son, en sus palabras, «postulados de la razón práctica». No son conocimiento objetivo, sino una especie de «fe racional» necesaria para la ética.

En resumen, la gran aportación de Kant fue trazar una línea clara:

- Lo que podemos conocer científicamente: El mundo de los fenómenos, la naturaleza, aquello que podemos experimentar y organizar con las estructuras de nuestra mente.

- Lo que no podemos conocer, pero sí pensar y necesitar: Las grandes cuestiones metafísicas (Dios, alma, libertad), que pertenecen al ámbito de la moral y la fe, no al de la ciencia.

Así, Kant salvó a la ciencia del escepticismo radical (afirmando que nuestro conocimiento sí es objetivo y universal, porque todos compartimos las mismas «gafas») y le dio a la metafísica un papel crucial pero distinto, fuera del campo del saber científico.

Textos

Savater, Las preguntas de la vida

Quizá la respuesta más perspicaz dada hasta la fecha al problema del conocimiento la brindó Immanuel Kant a finales del siglo XVIII en su Crítica de la razón pura. Según Kant, lo que llamamos «conocimiento» es una combinación de cuanto aporta la realidad con las formas de nuestra sensibilidad y las categorías de nuestro entendimiento. No podemos captar las cosas en sí mismas sino sólo tal como las descubrimos por medio de nuestros sentidos y de la inteligencia que ordena los datos brindados por ellos. O sea, que no conocemos la realidad pura sino sólo cómo es lo real para nosotros. Nuestro conocimiento es verdadero pero no llega más que hasta donde lo permiten nuestras facultades. De aquello de lo que no recibimos información suficiente a través de los sentidos -que son los encargados de aportar la materia prima de nuestro conocimiento- no podemos saber realmente nada, y cuando la razón especula en el vacío sobre absolutos como Dios, el alma, el Universo, etc., se aturulla en contradicciones insalvables. El pensamiento es abstracto, o sea que procede a base de síntesis sucesivas a partir de nuestros datos sensoriales: sintetizamos todas las ciudades que conocemos para obtener el concepto «ciudad» o de las mil formas imaginables de sufrimiento llegamos a obtener la noción de «dolor», agrupando los rasgos intelectualmente relevantes de lo diverso. Pensar consiste luego en volver a descender desde la síntesis más lejana a los particulares datos concretos hasta los casos individuales y viceversa, sin perder nunca el contacto con lo experimentado ni limitarnos solamente a la abrumadora dispersión de sus anécdotas. Tal explicación está de alguna manera presente ya en Aristóteles y, sobre todo, en Locke. Desde luego, la respuesta de Kant es muchísimo más compleja de lo aquí esbozado, pero lo destacable de su esfuerzo genial es que intenta salvar a la vez los recelos del escepticismo y la realidad efectiva de nuestros conocimientos tal como se manifiestan en la ciencia moderna, que para él representaba el gran Newton.

García Moriyón et al., Luces y sombras

En síntesis, por tanto, el principio del idealismo trascendental, difícil nombre que Kant da a su sistema, es sencillo: cuando se trata de conocer lo real, la mente humana no puede sino partir de la experiencia, pero eso no significa que sea una pura capacidad pasiva, pues, al contrario, impone a lo que percibimos ciertas estructuras que lo hacen inteligible, ordenándolo, y que convierten a la ciencia en algo seguro y universal. Hablando con toda propiedad, la experiencia es un producto mixto que procede de lo que toda razón humana capta de la realidad debido a su estructura peculiar. Y de esa realidad, como de la luna, sólo vemos su cara fenoménica y aparente, aunque eso tiene la ventaja de que lo que conocemos no es un caos de sensaciones en cuya estabilidad nos vemos obligados a confiar, sino un mundo de objetos, relaciones y leyes, ordenado de forma igual para todos. El conocimiento científico es, por tanto, fruto del orden que vamos introduciendo en el mundo (gracias a nuestras formas a priori), del que no podemos conocer más que lo que previamente hemos puesto.

Pero en su afán por sintetizar los fenómenos en menos principios cada vez, la razón pretende unificar todos sus conocimientos en ciertas ideas —alma, mundo y Dios— como resumen, causa y origen de cuanto hemos visto y comprendido; es aquí donde radica nuestro error, porque esas ideas, por su misma naturaleza, trascienden los límites de la experiencia y ya no pueden ser consideradas como ideas científicas. Estamos, entonces, en el campo de la metafísica, en el que rigurosamente es posible encontrar argumentos para cualquier tesis, lo que explica su continua confusión y, por tanto, el descrédito en el que ha caído. Podemos, y de hecho lo hacemos, conocernos a nosotros mismos como sustancias; somos conscientes de que pensamos, deseamos y amamos según los casos, pero jamás podremos averiguar dónde radica y en qué consiste la química de todos esos procesos, llámese alma o como se quiera. ¿Y qué podemos decir del mundo como totalidad?, ¿es finito o infinito?; ¿procede de una causa última o no? Y de Dios, la idea por excelencia, ¿afirmaremos que existe o que no? Todo lo que pretendamos decir serán paralogismos, antinomias, sofismas en definitiva, errores de una pretenciosa razón que aspira vanamente a desentrañarlo todo.

Ediciones de la Torre, Madrid, 1997, p. 174

Kant, Crítica de la razón pura

Aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo él de la experiencia

No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Pues ¿cómo podría ser despertada a actuar la facultad de conocer sino mediante objetos que afectan a nuestros sentidos y que o bien producen por sí mismos representaciones, o bien ponen en movimiento la capacidad del entendimiento para comparar estas representaciones, para enlazarlas o separarlas y para elaborar de este modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un conocimiento de los objetos denominado experiencia? Por consiguiente, en el orden temporal, ningún conocimiento precede a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella.

Pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo él de la experiencia. En efecto, podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos mediante las impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce (simplemente motivada por las impresiones) a partir de sí misma (…)

Consiguientemente, al menos una de las cuestiones que se hallan necesitadas de un detenido examen (…) es la de saber si existe semejante conocimiento independiente de la experiencia e, incluso, de las impresiones de los sentidos. Tal conocimiento se llama a priori y se distingue del empírico, que tiene fuentes a posteriori, es decir, en la experiencia (…)

En lo que sigue entenderemos, pues, por conocimiento a priori el que es absolutamente independiente de toda experiencia (…) A él se contrapone el conocimiento empírico, el que sólo es posible a posteriori, es decir, mediante la experiencia.

B1-B3, Vía

Los pensamientos sin contenido son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas. Por ello es tan necesario hacer sensibles los conceptos (es decir, añadirles el objeto en la intuición) como hacer sensibles los conceptos (es decir, someterlas a conceptos). Las dos facultades o capacidades no pueden intercambiar sus funciones. Ni el entendimiento puede intuir nada, ni los sentidos pueden pensar nada. El conocimiento solo puede surgir de la unión de ambos. (A 51)

Artículos

Biedma, José, «Categoría», Filosofía y ciudadanía,, 7/2/2009. FRAGMENTO: Así el concepto de un número (que pertenece a la categoría de la totalidad) no es siempre posible allí donde estén los conceptos de la pluralidad y de la unidad (v. g. en la representación del infinito); ni porque yo enlace el concepto de una causa con el de una sustancia, comprendo enseguida el concepto de influjo, es decir, de cómo una sustancia pueda ser causa de algo en otra sustancia. En la Crítica de la razón práctica, Kant presenta una tabla de categorías de la voluntad en la que la libertad es considerada como una forma de causalidad no sometida a principios empíricos de determinación.

Santa Olalla, Miguel, 5 ejemplos para entender mejor a Kant.

- La razón y la paloma: imagen del propio Kant, según la cual la razón viene a ser como la paloma que piensa lo rápido que volaría sin la resistencia del aire. Así la razón, tiende a soñar lo mucho que conocería sin la resistencia de los datos de los sentidos. Ignoran, paloma y razón, que el aire y los datos empíricos hacen posible el vuelo y el conocimiento.

- Ni contigo ni sin ti: algo así debe decirle la razón a las preguntas de la metafísica. Es también metáfora del propio Kant: jamás podremos contestar de forma definitiva las preguntas de la metafísica, y sin embargo no podemos evitar el volver a ellas como a una antigua amante. Ya lo dice la canción: «ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio…»

- El conocimiento en Kant es como aquella vieja explicación de la reproducción humana a un niño: lo escuché hace ya algunos años y tiene su gracia. Resulta que el sujeto trascendental pone una semillita (de estructuras de conocimiento innatas, se entiende…) en la experiencia empírica y de ahí surge el conocimiento seguro.

- Los filtros del agua: igual que el agua va pasando por diferentes filtros y depuradoras hasta salir por el grifo, así le ocurre al torrente de datos que nos viene dado. Tras pasar por el filtro de la sensibilidad, el entendimiento y la razón se transforma en un conocimiento seguro. Ejemplos similares he oído por ahí referidos a la digestión: igual que la comida se transforma, el sujeto trascendental tiene que digerir las impresiones sensibles.

- Los animales en libertad y el noúmeno: pretender conocer el noúmeno es parecido a aquellos documentalistas que presumen de grabar animales en estado salvaje, en régimen de libertad absoluto. La cámara es, sin embargo, condición de posibilidad y límite del documental. Es imposible observar un animal en régimen de libertad absoluto, sin que se vea condicionado por la presencia humana. Tan imposible como conocer el noúmeno kantiano.

Parra, Sergio, «La mujer que no veía el movimiento». Xataca, 4/2/2015. En 1978, una mujer sufrió un caso de envenenamiento por monóxido de carbono que, si bien logró sobrevivir, su cerebro sufrió lesiones irreversibles que tuvieron efectos insólitos en sus sistema visual. Concretamente, la lesión se concretaba en las regiones que participan en la representación del movimiento. El resto de su sistema visual funciona bien, de modo que todo era normal para ella menos el movimiento. Es decir, si el objeto observado estaba quieto no había problema, pero si el objeto estaba en movimiento, entonces los veía como instantáneas separadas entre sí. Como un pase de diapositivas a cámara lenta. Las cosas no se movían para ella, sino que estaban en un sitio, y poco más tarde, en otro sitio, como si se hubieran teletransportado (…).

![]()

Deja una respuesta