Imaginen que muchos de los grandes problemas que han atormentado a los filósofos durante siglos —qué es la verdad, qué es la justicia, existe Dios— no son tanto problemas sobre el mundo como enredos causados por el propio lenguaje que usamos para pensar sobre él. Esta es la revolucionaria idea que sacudió la filosofía a principios del siglo XX y que hoy conocemos como Filosofía Analítica. Y en el corazón de esta revolución se encuentra un pensador enigmático y genial: Ludwig Wittgenstein.

Para ustedes, que están a punto de sumergirse en estudios superiores y enfrentarse a textos complejos, entender esta perspectiva es como obtener un mapa para no perderse en un bosque de palabras.

Contenidos

La filosofía analítica: Los filósofos como «fontaneros» del lenguaje

Antes de Wittgenstein, muchos filósofos intentaban construir grandes sistemas para explicar toda la realidad. La filosofía analítica propuso algo radicalmente distinto. En lugar de construir edificios teóricos, su objetivo principal era aclarar el pensamiento a través del análisis del lenguaje.

Los filósofos analíticos, como el británico Bertrand Russell (maestro de Wittgenstein), se dieron cuenta de que nuestro lenguaje cotidiano es a menudo vago y ambiguo. Frases como «El rey de Francia es calvo» (cuando no hay rey de Francia) o «Nada vino a la tienda» pueden generar paradojas y confusiones lógicas.

La propuesta era, por tanto, actuar como una especie de «fontaneros» o «mecánicos» del pensamiento. Si una idea filosófica resulta confusa, el problema podría no estar en la idea misma, sino en la forma en que está expresada. La tarea del filósofo es, entonces, desmontar las frases, analizar la estructura lógica de las proposiciones y limpiar las «tuberías» del lenguaje para que las ideas fluyan con claridad.

Wittgenstein: El hombre que revolucionó la Filosofía (dos veces)

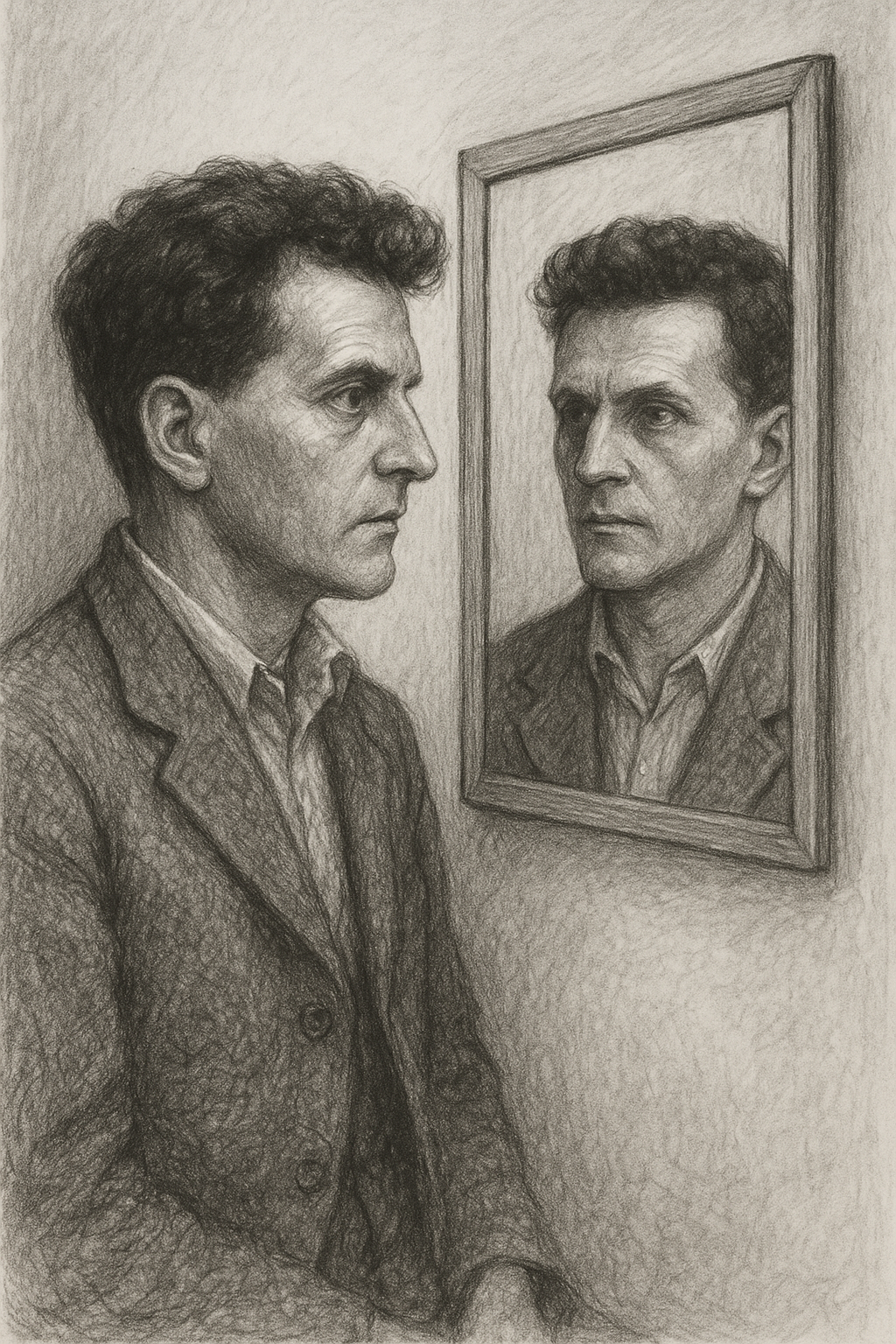

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) es una figura fascinante. Un ingeniero austriaco de inmensa fortuna que renunció a todo para dedicarse a la filosofía con una intensidad casi ascética. Lo más curioso es que desarrolló dos filosofías distintas y en gran parte opuestas a lo largo de su vida, marcando un «primer Wittgenstein» y un «segundo Wittgenstein».

El Círculo de Viena discutiendo sobre el Tractatus de Wittgenstein. Imagen de Adam Kirsch, The NewYorker

El primer Wittgenstein: El lenguaje como un mapa de la realidad

En su primera gran obra, el Tractatus Logico-Philosophicus (1921), Wittgenstein presentó una visión rígida y fascinante del lenguaje. Para él, el lenguaje tiene una única función esencial: figurar o representar la realidad.

Piensen en una maqueta de un accidente de tráfico que se usa en un juicio. La posición de los cochecitos, las señales en miniatura… todo representa la disposición de los objetos en el accidente real. La maqueta es una «figura» de la realidad porque comparte con ella una misma forma lógica.

Para el primer Wittgenstein, el lenguaje funciona igual. Las frases (o «proposiciones») son como pinturas o mapas de los hechos del mundo.

- La teoría figurativa (o del espejo). Una proposición con sentido, como «El gato está sobre la alfombra», es significativa porque su estructura lógica refleja la estructura de un posible hecho en el mundo. Podemos comprobar si es verdadera o falsa simplemente mirando si ese hecho se da en la realidad.

Según esta visión, los grandes problemas de la metafísica, la ética o la religión (hablar de «el Ser», «el Bien» o «Dios») surgen porque intentamos usar el lenguaje para hablar de cosas que no son «hechos» del mundo. Es como intentar dibujar el «espíritu de la ley» en la maqueta del accidente. No se puede. Para Wittgenstein, estas proposiciones no son falsas, sino simplemente sinsentidos.

Su famosa y drástica conclusión en el Tractatus es: «De lo que no se puede hablar, hay que callar». La filosofía no debe especular sobre lo inefable, sino limitarse a aclarar qué se puede decir con sentido.

Perlas del Tractatus

5.6 Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo.

6.421. La ética no resulta expresable.

6.522 Lo inexpresable, ciertamente, existe. Se muestra, es lo místico.

7. De lo que no se puede hablar hay que callar.

Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Alianza editorial, Madrid, 2000.

El segundo Wittgenstein: El lenguaje como una caja de herramientas

Tras años alejado de la filosofía, Wittgenstein regresó con una perspectiva completamente nueva, plasmada en sus Investigaciones Filosóficas (publicadas póstumamente). Se dio cuenta de que su primera visión era demasiado estrecha. El lenguaje no es solo un mapa; es mucho más parecido a una caja de herramientas.

Piensen en un martillo. ¿Para qué sirve? Para clavar clavos, pero también para romper algo, para calzar una puerta, como pisapapeles… Su «significado» no es una cosa fija, sino que depende del uso que le demos en una situación concreta.

Con las palabras pasa lo mismo. El significado de una palabra no es el objeto que nombra, sino el uso que le damos dentro de un «juego de lenguaje».

- Los juegos de lenguaje. Este es el concepto clave del segundo Wittgenstein. El lenguaje se compone de innumerables «juegos». Dar órdenes, describir un objeto, contar un chiste, rezar, preguntar, saludar… cada una de estas actividades es un juego de lenguaje con sus propias reglas, implícitas la mayoría de las veces. La palabra «¡Agua!» puede ser una orden (en un incendio), una pregunta (si un camarero nos sirve algo), una respuesta (a «¿qué bebes?») o una exclamación (al ver un oasis). El significado cambia con el juego.

Los problemas filosóficos, según esta nueva visión, surgen cuando sacamos una palabra de su juego original y la usamos en otro contexto, como si una pieza de ajedrez la quisiéramos mover con las reglas de las damas. Cuando un filósofo pregunta «¿Qué es el Tiempo?», está tratando la palabra «tiempo» como si fuera el nombre de un objeto (como «mesa»), cuando en realidad la usamos de formas muy diversas en muchísimos juegos: «¿qué hora es?», «no tengo tiempo», «érase una vez…».

- Los parecidos de familia. Wittgenstein también ataca la idea de que para que un grupo de cosas reciba el mismo nombre (como «juego») deben tener una esencia en común. Si piensan en todos los tipos de juegos que existen (de cartas, de pelota, de mesa, de ordenador, solitarios…), ¿qué tienen todos en común? Algunos son divertidos, otros no. Unos son competitivos, otros no. Unos tienen reglas estrictas, otros son más libres. Wittgenstein dice que no hay una sola característica común a todos, sino una red de «parecidos de familia». Un juego se parece a otro en un aspecto, y ese a un tercero en otro aspecto, como los miembros de una familia que comparten ciertos rasgos (la nariz de uno, los ojos de otro, la sonrisa de un tercero) sin que haya un único rasgo familiar que posean todos.

Enlace a mi vídeo sobre Wittgenstein

El legado: ¿Cómo nos ayuda esto a pensar mejor?

La filosofía de Wittgenstein y la tradición analítica nos invitan a ser más conscientes y críticos con nuestro uso del lenguaje. Ante un problema filosófico o incluso una discusión cotidiana, nos animan a preguntar:

- ¿Qué queremos decir realmente con estas palabras?

- ¿En qué «juego de lenguaje» estamos participando?

- ¿Estamos usando una palabra de forma legítima o la hemos sacado de su contexto, generando una confusión?

En lugar de dar por sentadas las grandes preguntas abstractas, el análisis del lenguaje nos obliga a bajar a la tierra y examinar cómo hablamos y pensamos en la práctica. Nos enseña que la claridad no es solo una cuestión de estilo, sino una herramienta fundamental para disolver problemas que, a primera vista, parecían irresolubles. En definitiva, nos muestra que para pensar con claridad, primero debemos entender las herramientas con las que pensamos: nuestras propias palabras.

Recursos

Textos

¿Pero cuántos géneros de oraciones hay? ¿Acaso aserción, pregunta y orden? -Hay innumerables géneros: innumerables géneros diferentes de empleo de todo lo que llamamos «signos», «palabras», «oraciones». Y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez por todas; sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen y otros envejecen y se olvidan. (Una figura aproximada de ello pueden dárnosla los cambios de la matemática). La expresión «juego de lenguaje» debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Ten a la vista la multiplicidad de juegos de lenguaje en estos ejemplos y en otros: dar órdenes y actuar siguiendo órdenes, describir un objeto por su apariencia o por sus medidas, fabricar un objeto de acuerdo con una descripción (dibujo), relatar un suceso, hacer conjeturas sobre un suceso, formar y comprobar una hipótesis, presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas, inventar una historia y leerla, actuar en teatro, cantar a coro, adivinar acertijos, hacer un chiste y contarlo, resolver un problema de aritmética aplicada, traducir de un lenguaje a otro, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar

L. WITTGENSTEIN. Investigaciones filosóficas. Traducción de A. García Suárez y U. Moulines. Barcelona: Crítica, 1988, § 23, pp. 39-41.

Vídeos

Artículos

Aeterna Impero «La nueva teoría: los juegos de lenguaje»

Vence, A., «Wittgenstein y el genio austriaco», El faro de Vigo, 3/5/2011. FRAGMENTO: Deduce Gibson de los todavía inéditos escritos que profesor y alumno eran, además, amantes; y que la temprana muerte de Skinner sumió al filósofo en una profunda depresión que explicaría los posteriores cambios en su obra.

Vicent, Manuel, «Wittgenstein: decid a los amigos que he sido feliz», El país, 26/2/2011. FRAGMENTO: A través de la ingeniería se adentró en las matemáticas hasta desembocar en la filosofía y esta pasión le llevó a conocer a Bertrand Russell en Cambridge. Ambos quedaron mutuamente imantados. Russell lo adoptó como discípulo y le animó a escribir filosofía y después de asombrar a todos con el primero de sus aforismos: El mundo no es todas las cosas, sino todos los hechos, a Wittgenstein le dio un brote de misantropía, se fue a Noruega y se estableció en una cabaña para pensar en soledad.

De aquella nota surgió su famosa obra Tractatus Logico- Philosophicus, un libro de 70 páginas, de apenas veinte mil palabras, que revolucionó el pensamiento analítico del lenguaje. Lo escribió entre cañonazos en las trincheras de Italia durante la Gran Guerra en la que se había alistado como voluntario y logró salvarlo mediante cartas que mandaba a Russell desde Monte Casino donde permaneció como prisionero.

Zamora Bonilla, J., «La perspicacia de Wittgenstein», A bordo del Otto Neurath, 20/1/2011. FRAGMENTO: Tractatus logico-philosophicus, 6.1251: «Por lo tanto, en lógica jamás puede haber sorpresas».

Por no hacer mucha leña del árbol caído, no hablaremos del teorema de incompletud de Gödel, o de la prueba por Paul Cohen de que hay modelos de la teoría de conjuntos que no cumplen la hipótesis del continuo. Mencionaré sólo que, más o menos a la vez que el bueno de Ludwig escribía esto, se demostraba el teorema de Löwenheim-Skolem. Este teoremilla dice algo curioso, aunque aparentemente inofensivo: si un enunciado tiene un modelo de cardinalidad infinita K, entonces también tiene modelos de cardinalidad infinita K’ y K, para toda cardinalidad K’ menor que K y K mayor que K.

17.000 nuevas palabras de Wittgenstein FRAGMENTO: Parte de esas 17.000 palabras fueron dictadas por Wittgenstein a Francis Skinner, su colaborador más íntimo y, probablemente, su amante. De hecho, la sorprendente muerte de Skinner (que tuvo complicaciones leves derivadas de su poliomelitis y fue víctima de la negligencia de los médicos) fue la causa de que se perdiera el archivo.

Cine

Los crímenes de Oxford (2008), de Alex de la Iglesia. Web oficial. Sobre las Investigaciones filosóficas.

Cortometraje: «Wittgenstein» de Derek Jarman. Fragmentos sobre el lenguaje. Subtitulado en español.

Sobre los límites del lenguaje: El último, de Friedrich W. Murnau; El Cantor de Jazz, de Alan Crosland y La diligencia, de John Ford. ¿Puede el silencio decir alguna cosa? ¿Lo que no puede decirse, puede mostrarse?

Metrópolis de F. Lang) y El Ángel Azul de von Sternberg). Sobre mostrar y decir.

Música

El universo sonoro de Takemitsu – 15/07/10. Hoy escuchamos Stanza I, una composición del japonés Toru Takemitsu, para mezzosoprano, guitarra, arpa, piano, celesta y vibráfono, sobre un texto del «Tractatus» de Wittgenstein. Contenido del programa:CARVER: O Bone Jesu a 19 vv (11’08»). Taverner Choir. Dir.: A. Parrott. VIVALDI: Sonata para flauta, fagot y continuo en la menor RV 86 (10’10»). M. Petri (fl.), K. Thunemann (fg.), C. Jaccottet (clv.), J. Rubin (tiorba). KUHLAU: Obertura de ‘William Shakespeare’ (10’10»). PROKOFIEV: Sonata para piano nº 3 en La menor, Op. 28 (8’25»). M. Raekallio (p.). TAKEMITSU: Stanza I (7’05»). Y. Nagano (mezz.).H. Ibe (guit). M. Nagasako (arpa). K. Abe (vibráfono), Y. Takahashi (celesta, p.). CHÁVEZ: Sonatina para violonchelo y piano (6’15»), C. Prieto (vc.), E. Quintana (p.) (15/07/10).

Anécdota

Se cuenta que el filósofo Ludwig Wittgenstein se encontraba en la estación de Cambridge esperando el tren con una colega. Mientras esperaban se enfrascaron en una discusión de tal manera que no se dieron cuenta de la salida del tren. Al ver que el tren comenzaba a alejarse Wittgenstein echó a correr en su persecución y su colega detrás de él. Wittgenstein consiguió subirse al tren pero no así su colega.

Al ver su cara de desconsuelo, un mozo que estaba en el andén le dijo:

– No se preocupe, dentro de diez minutos sale otro.

– Ud. no lo entiende- le contestó ella -él había venido a despedirme.- vía

![]()

Deja una respuesta