Contenidos

Platón, Fedón. 74a – 75e (trad. de Carlos García Gual), en Platón, Diálogos. III, ed. Gredos, Madrid, 1988, pp. 59-63

—Examina ya –dijo él– si esto es de este modo. Decimos que existe algo igual. No me refiero a un madero igual a otro madero ni a una piedra con otra piedra ni a ninguna cosa de esa clase, sino a algo distinto, que subsiste al margen de todos esos objetos, lo igual en sí mismo. ¿Decimos que eso es algo, o nada?

—Lo decimos, ¡por Zeus! –dijo Simmias–, y de manera rotunda.

—¿Es que, además, sabemos lo que es?

—Desde luego que sí –repuso él.

—¿De dónde, entonces, hemos obtenido ese conocimiento? ¿No, por descontado, de las cosas que ahora mismo mencionábamos, de haber visto maderos o piedras o algunos otros objetos iguales, o a partir de esas cosas lo hemos intuido, siendo diferente a ellas? ¿O no te parece que es algo diferente? Examínalo con este enfoque. ¿Acaso piedras que son iguales y leños que son los mismos no le parecen algunas veces a uno iguales, y a otro no?

—En efecto, así pasa.

—¿Qué? ¿Las cosas iguales en sí mismas es posible que se te muestren como desiguales, o la igualdad aparecerá como desigualdad?

—Nunca jamás, Sócrates.

—Por lo tanto, no es lo mismo –dijo él– esas cosas iguales y lo igual en sí.

—De ningún modo a mí me lo parece, Sócrates.

—Con todo –dijo–, ¿a partir de esas cosas, las iguales, que son diferentes de lo igual en sí, has intuido y captado, sin embargo, el conocimiento de eso?

—Acertadísimamente lo dices –dijo.

—¿En consecuencia, tanto si es semejante a esas cosas como si es desemejante?

—En efecto.

—No hay diferencia ninguna –dijo él–. Siempre que al ver un objeto, a partir de su contemplación, intuyas otro, sea semejante o desemejante, es necesario –dijo– que eso sea un proceso de reminiscencia.

—Así es, desde luego.

—¿Y qué? –dijo él–. ¿Acaso experimentamos algo parecido con respecto a los maderos y a las cosas iguales de que hablábamos ahora? ¿Es que no parece que son iguales como lo que es igual por sí, o carecen de algo para ser de igual clase que lo igual en sí, o nada?

—Carecen, y de mucho, para ello –respondió.

—Por tanto, ¿reconocemos que, cuando uno al ver algo piensa: lo que ahora yo veo pretende ser como algún otro de los objetos reales, pero carece de algo y no consigue ser tal como aquél, sino que resulta inferior, necesariamente el que piensa esto tuvo que haber logrado ver antes aquello a lo que dice que esto se asemeja, y que le resulta inferior? —Necesariamente.

—¿Qué, pues? ¿Hemos experimentado también nosotros algo así, o no, con respecto a las cosas iguales y a lo igual en sí?

—Por completo.

—Conque es necesario que nosotros previamente hayamos visto lo igual antes de aquel momento en el que al ver por primera vez las cosas iguales pensamos que todas ellas tienden a ser como lo igual pero que lo son insuficientemente.

—Así es.

—Pero, además, reconocemos esto: que si lo hemos pensado no es posible pensarlo, sino a partir del hecho de ver o de tocar o de alguna otra percepción de los sentidos. Lo mismo digo de todos ellos.

—Porque lo mismo resulta, Sócrates, en relación con lo que quiere aclarar nuestro razonamiento.

—Por lo demás, a partir de las percepciones sensibles hay que pensar que todos los datos en nuestros sentidos apuntan a lo que es lo igual, y que son inferiores a ello. ¿O cómo lo decimos?

—De ese modo.

—Por consiguiente, antes de que empezáramos a ver, oír, y percibir todo lo demás, era necesario que hubiéramos obtenido captándolo en algún lugar el conocimiento de qué es lo igual en sí mismo, si es que a este punto íbamos a referir las igualdades aprehendidas por nuestros sentidos, y que todas ellas se esfuerzan por ser tales como aquello, pero le resultan inferiores.

—Es necesario de acuerdo con lo que está dicho, Sócrates.

—¿Acaso desde que nacimos veíamos, oíamos, y teníamos los demás sentidos?

—Desde luego que sí.

—¿Era preciso, entonces, decimos, que tengamos adquirido el conocimiento de lo igual antes que éstos?

—Sí.

—Por lo tanto, antes de nacer, según parece, nos es necesario haberlo adquirido.

—Eso parece.

—Así que si, habiéndolo adquirido antes de nacer, nacimos teniéndolo, ¿sabíamos ya antes de nacer y apenas nacidos no solo lo igual, lo mayor, y lo menor, y todo lo de esa clase? Pues el razonamiento nuestro de ahora no es en algo más sobre lo igual en sí que sobre lo bello en sí, y lo bueno en sí, y lo justo y lo santo, y, a lo que precisamente me refiero, sobre todo aquello que etiquetamos con «eso lo que es», tanto al preguntar en nuestras preguntas como al responder en nuestras respuestas. De modo que nos es necesario haber adquirido los conocimientos de todo eso antes de nacer.

—Así es.

—Y si después de haberlos adquirido en cada ocasión no los olvidáramos, naceríamos siempre sabiéndolos y siempre los sabríamos a lo largo de nuestra vida. Porque el saber consiste en esto: conservar el conocimiento que se ha adquirido y no perderlo. ¿O no es eso lo que llamamos olvido, Simmias, la pérdida de un conocimiento?

—Totalmente de acuerdo, Sócrates –dijo.

—Y si es que después de haberlos adquirido antes de nacer, pienso, al nacer los perdimos, y luego al utilizar nuestros sentidos respecto a esas mismas cosas recuperamos los conocimientos que en un tiempo anterior ya teníamos, ¿acaso lo que llamamos aprender no sería recuperar un conocimiento ya familiar? ¿Llamándolo recordar lo llamaríamos correctamente?

—Desde luego.

Explicación del texto

Este texto es un fragmento del Fedón, un diálogo de Platón en el que Sócrates (el «él» que habla) está charlando con sus amigos, como Simmias. Aunque pueda parecer un poco enrevesado, la idea que hay detrás es fascinante y una de las más importantes de toda la filosofía.

Vamos a desglosarlo para que se entienda perfectamente.

El problema inicial: ¿De dónde sacamos la idea de «igualdad perfecta»?

Imagina que te pido que dibujes dos líneas exactamente iguales. Coges una regla, mides, y las dibujas. Pero, si las miráramos con un microscopio potentísimo, ¿serían perfectamente iguales? Probablemente no. Una tendría unos pocos átomos más de tinta, la otra sería una millonésima de milímetro más corta…

Esto es justo lo que plantea Sócrates al principio:

- Texto: «No me refiero a un madero igual a otro madero ni a una piedra con otra piedra […] sino a algo distinto […] lo igual en sí mismo.»

Explicación: Sócrates nos dice que pensemos en la idea de la igualdad perfecta (lo «igual en sí»). No se refiere a dos objetos físicos que son casi iguales, como dos palos o dos piedras. Estos objetos del mundo real siempre son imperfectos. Se refiere al concepto puro, a la Idea abstracta de la Igualdad.

Todos entendemos lo que significa «igualdad perfecta», aunque nunca la hayamos visto en el mundo físico. La pregunta clave es: si todo lo que vemos con nuestros sentidos (vista, tacto, etc.) es imperfecto, ¿de dónde narices hemos sacado esa idea de perfección?

La pista: Los objetos nos «recuerdan» la idea perfecta

Sócrates sigue razonando con Simmias:

- Texto: «¿Acaso piedras que son iguales y leños que son los mismos no le parecen algunas veces a uno iguales, y a otro no?» […] «¿Qué? ¿Las cosas iguales en sí mismas es posible que se te muestren como desiguales, o la igualdad aparecerá como desigualdad? —Nunca jamás, Sócrates.»

Explicación: Dos maderos pueden parecerle iguales a una persona y a otra no. Su igualdad es relativa y depende de cómo los mires. Sin embargo, la Idea de Igualdad nunca puede parecer «desigualdad». 2+2 siempre es igual a 4; esa es una igualdad perfecta que no cambia.

Aquí viene el giro genial de Platón:

- Texto: «cuando uno al ver algo piensa: lo que ahora yo veo pretende ser como algún otro de los objetos reales, pero carece de algo y no consigue ser tal como aquél, sino que resulta inferior…»

Explicación: Cuando vemos dos líneas casi iguales, nuestra mente piensa: «Estas líneas intentan ser perfectamente iguales, pero no lo consiguen». Para poder hacer ese juicio (decir que son «inferiores» o «imperfectas»), necesariamente tenemos que tener ya en nuestra mente el modelo perfecto con el que las estamos comparando.

Es como si intentas hacer una galleta con forma de estrella usando un molde. Si la galleta sale un poco deforme, sabes que es imperfecta porque conoces la forma perfecta del molde. Sócrates dice que la Idea de Igualdad es ese «molde» que ya tenemos en la cabeza.

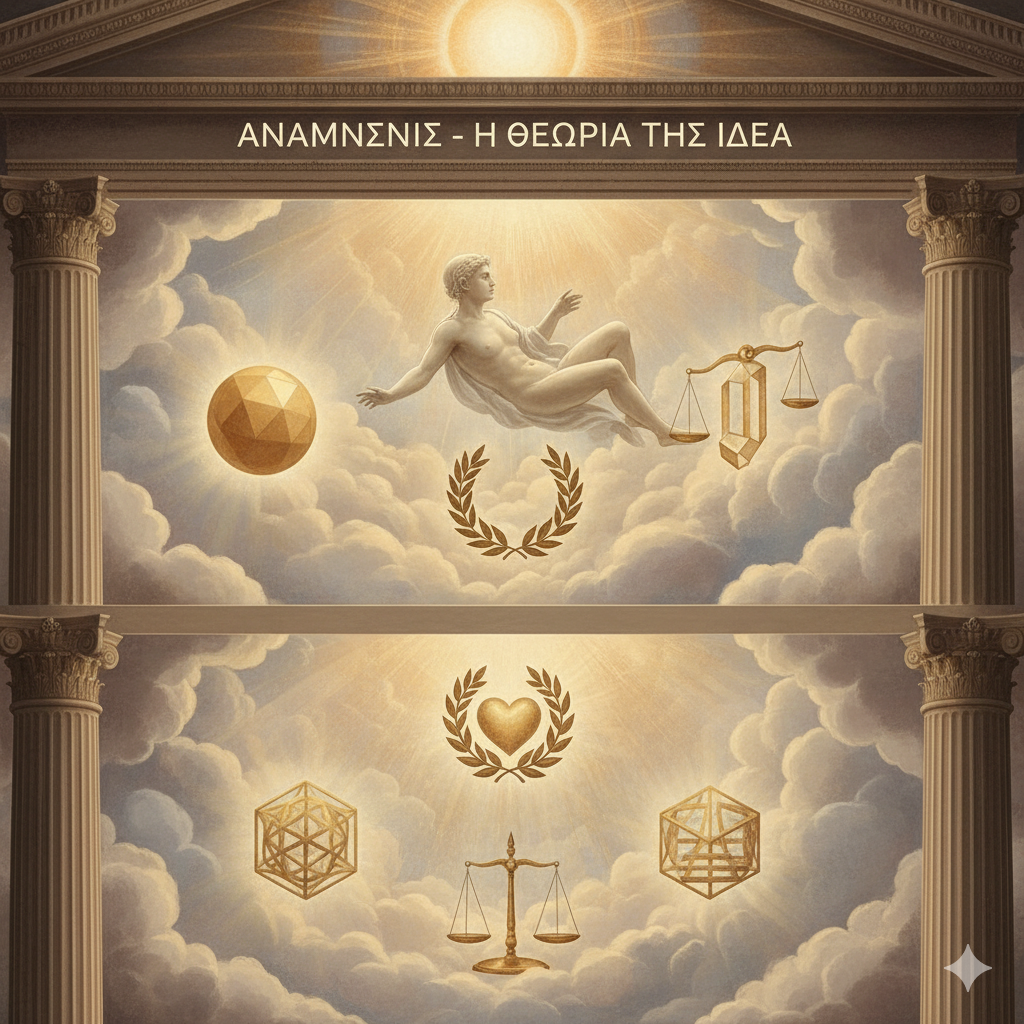

La solución: Conocimos las Ideas antes de nacer (la reminiscencia)

Si no hemos podido obtener esa idea de «Igualdad Perfecta» a través de nuestros sentidos (porque todo lo que vemos es imperfecto), ¿cuándo la obtuvimos? Sócrates llega a una conclusión radical:

- Texto: «Por consiguiente, antes de que empezáramos a ver, oír, y percibir todo lo demás, era necesario que hubiéramos obtenido […] el conocimiento de qué es lo igual en sí mismo.» […] «Por lo tanto, antes de nacer, según parece, nos es necesario haberlo adquirido.»

Explicación: La única explicación lógica para Platón es que nuestra alma conoció estas Ideas perfectas (la Igualdad, la Belleza, la Justicia, el Bien…) en un «lugar» o estado anterior a nuestro nacimiento, en lo que él llama el Mundo de las Ideas.

Al nacer, en el momento en que nuestra alma se une a un cuerpo físico y empezamos a usar los sentidos, olvidamos ese conocimiento. La pintora prerrafaelita Evelyn de Morgan representa la dualidad cuerpo-alma en su obra El tránsito del alma en la muerte.

Conclusión: Aprender es recordar (anamnesis)

- Texto: «¿acaso lo que llamamos aprender no sería recuperar un conocimiento ya familiar? ¿Llamándolo recordar lo llamaríamos correctamente? —Desde luego.»

Explicación: Aquí está el remate final de la teoría. Para Platón, aprender no es adquirir información nueva, sino recordar lo que nuestra alma ya sabía.

Cuando ves dos maderos «iguales», esos objetos imperfectos actúan como un desencadenante o un estímulo que te hace recordar la Idea perfecta de Igualdad que tu alma ya contempló. El mundo sensible (el que percibimos con los sentidos) es una especie de «fotocopia» borrosa y mala del mundo real y perfecto de las Ideas. La filosofía y la educación son el camino para ayudar al alma a recordar ese conocimiento olvidado.

Preguntas para el debate

Se proponen las siguientes preguntas, organizadas por niveles de profundidad, para que los estudiantes puedan debatir y reflexionar sobre las ideas de Platón.

Para empezar el debate: Comprendiendo el argumento

- Sócrates diferencia entre ver «maderos iguales» y entender «lo igual en sí». Poned ejemplos de vuestra vida cotidiana que ilustren esta misma diferencia con otros conceptos como la belleza, la amistad o la justicia. (Ej: Una acción justa vs. la Justicia en sí).

- Según el texto, cuando vemos dos cosas parecidas, nuestra mente las compara con un ideal perfecto y se da cuenta de que «carecen de algo». ¿Estáis de acuerdo con que hacemos este juicio constantemente? ¿O simplemente aceptamos las cosas como son sin compararlas con un ideal?

- Explicad con vuestras propias palabras la conclusión final: «aprender (…) no sería recuperar un conocimiento ya familiar». ¿Qué os parece esta idea? ¿Os resulta inspiradora, extraña, ilógica?

Para profundizar en la crítica: Cuestionando a Platón

- Platón concluye que, si tenemos ideas perfectas que no vienen de los sentidos, entonces nuestra alma tuvo que conocerlas antes de nacer. ¿Se os ocurre alguna otra explicación alternativa? ¿Podría el cerebro humano, por su propia capacidad de abstracción, crear esas ideas perfectas sin necesidad de haberlas «visto» en otro mundo?

- El argumento se basa en que los objetos del mundo sensible son «inferiores» a las Ideas. ¿Es esta una forma justa de ver la realidad? ¿O es que lo abstracto y lo físico son simplemente dos tipos de realidad diferentes, sin que una sea «mejor» o «peor» que la otra? Debatid sobre el valor que Platón da al mundo de las ideas frente al mundo físico.

- Si todos, según Platón, hemos contemplado «lo bueno en sí» y «lo justo en sí» antes de nacer, ¿por qué existe el mal o la injusticia en el mundo? ¿Cómo explicaría Platón que haya personas que actúen de forma manifiestamente injusta si, en el fondo de su alma, «recuerdan» lo que es la Justicia?

Para conectar con el presente: Ciencia, psicología y sociedad

- Desde el punto de vista de la neurociencia actual, el conocimiento se crea a través de conexiones neuronales formadas por la experiencia. ¿Cómo choca esta visión con la de Platón? ¿Hay algún punto en el que ambas ideas (conocimiento innato vs. aprendido) podrían no ser totalmente incompatibles?

- Lingüistas como Noam Chomsky argumentaron que nacemos con una «gramática universal» innata que nos permite aprender el lenguaje. Comparad esta idea moderna con la teoría de la reminiscencia de Platón. ¿Son teorías parecidas en su estructura?

- Si aceptáramos la teoría de Platón, ¿cómo debería cambiar el sistema educativo? ¿El papel de un profesor sería enseñar materia nueva o ayudar al alumno a «recordar» y sacar a la luz el conocimiento que ya posee en su interior? ¿Qué método de enseñanza sería más adecuado?

Pregunta final para la reflexión personal

- Platón utiliza este argumento para probar que el alma es inmortal. Dejando a un lado la lógica, y pensando en vuestra propia experiencia, ¿habéis sentido alguna vez que «entendéis» un concepto (en matemáticas, arte, música, etc.) de una forma tan profunda y repentina que es casi como si lo estuvierais «recordando»? Compartid y debatid si creéis que la idea de «aprender es recordar» tiene algún valor, aunque solo sea como una metáfora de lo que sentimos al comprender algo de verdad.

![]()

Deja una respuesta