Contenidos

El pensamiento revolucionario de Karl Marx

Karl Marx es uno de los pensadores más influyentes de la historia, conocido por su pensamiento revolucionario y su crítica al capitalismo. Su obra más importante, El capital, ha sido un punto de referencia para muchos teóricos críticos y revolucionarios.

Marx desarrolló una teoría de la historia que se centra en la lucha de clases como el motor de cambio social. Para él, la historia de la humanidad se ha caracterizado por la lucha entre clases sociales opuestas, la cual es el resultado de la explotación de la clase dominante sobre la clase trabajadora, que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir.

Marx también criticó el sistema capitalista, argumentando que explota a los trabajadores y que el valor de los productos no se basa en el trabajo que se invierte en ellos, sino en la cantidad de capital que se invierte. Marx consideraba que la solución a los problemas del capitalismo no radicaba en la reforma, sino en la revolución.

Dicha revolución se lograría a través de la toma del poder por parte de la clase trabajadora y la creación de una sociedad sin clases sociales. Esta sociedad comunista, que Marx describió como una sociedad sin explotación, sería una sociedad en la que los trabajadores tendrían el control de los medios de producción y la distribución de bienes y servicios.

«El mayordomo cantante», de Vettriano. ¿Qué clases sociales se ven en esta obra? ¿Deben ser abolidas las clases sociales, como proponía Marx?

El cuadro representa una escena de una elegante pareja bailando en la playa, mientras sus criados les sostienen unos paraguas. Tiene un estilo realista, con colores cálidos y contrastes de luz y sombra mostrando una atmósfera romántica y nostálgica que evoca el cine negro, el arte de Edward Hopper y un aire surrealista. La escena parece sacada de un sueño o de una película de Hollywood, donde los personajes se muestran ajenos al entorno y al espectador y sugiere una historia enigmática y misteriosa que deja abierta la interpretación del espectador: ¿Quiénes son los bailarines? ¿Qué relación tienen con los criados? ¿Por qué bailan en la playa bajo la lluvia? ¿Qué música escuchan? ¿Qué sentimientos les unen? Vettriano ha dicho que el cuadro es una metáfora de su propia vida, donde él es el mayordomo que observa a los bailarines, que representan el mundo del arte y la cultura al que él aspira pero al que no pertenece.

La dialéctica de la Ilustración en la Escuela de Francfort

La dialéctica de la Ilustración es un texto crítico de Max Horkheimer y Theodor Adorno, publicado por primera vez en 1947, que aborda la relación entre la Ilustración y la modernidad, y la crisis que ha llevado a la humanidad a la barbarie.

La Escuela de Fráncfort, también conocida como Instituto de Investigación Social, fue fundada en 1923 en Fráncfort, Alemania, y fue dirigida por Horkheimer y Adorno. La escuela se centró en la teoría crítica, un enfoque crítico de la teoría social que busca comprender y transformar las condiciones sociales opresivas.

En La dialéctica de la Ilustración, Horkheimer y Adorno argumentan que la Ilustración, con su énfasis en la razón y la ciencia, ha llevado a la dominación y la opresión en la modernidad. A medida que la razón se convierte en la principal forma de conocimiento y el hombre se aferra a la ilusión de controlar la naturaleza y los fenómenos sociales, la humanidad se aleja de la naturaleza y la cultura, y se convierte en una fuerza destructiva.

La Escuela de Fráncfort continuó desarrollando estas ideas, argumentando que la cultura de masas y la industria cultural habían creado una cultura estandarizada y homogeneizada que alienaba a las personas y las despojaba de su capacidad para pensar críticamente y actuar. En lugar de la emancipación, la Ilustración había llevado a la dominación y la opresión.

El análisis del totalitarismo de Hannah Arendt

Hannah Arendt fue una filósofa política alemana-judía que, tras huir del régimen nazi, se estableció en los Estados Unidos. Uno de los temas centrales de su obra es el análisis de los regímenes totalitarios y su impacto en la sociedad y la política.

Arendt define el totalitarismo como un tipo de régimen político que busca controlar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, incluyendo la economía, la cultura, la educación y la religión. Según Arendt, el totalitarismo es diferente de otras formas de autoritarismo porque no solo busca el poder político, sino que también busca transformar radicalmente la sociedad y la naturaleza humana.

Para Arendt, una de las características más preocupantes del totalitarismo es la eliminación de la esfera pública y la supresión de la libertad de expresión. El régimen totalitario controla los medios de comunicación y elimina cualquier tipo de disidencia o crítica. Los ciudadanos son reducidos a meros objetos del Estado y pierden su capacidad de actuar y de pensar críticamente.

Arendt también destaca el papel del terror y la violencia en los regímenes totalitarios. Los ciudadanos son sometidos a un constante estado de miedo y amenaza, lo que los hace más susceptibles a la manipulación y el control por parte del Estado.

Viñeta de El Roto. ¿Qué es la banalidad del mal? ¿Es igual de banal que el bien?

Enlace al vídeo. Enlace al audio

Textos

La condición humana

Que los actos posean capacidad tan enorme de perdurar, superior a la de cualquier otro producto hecho por el hombre, podría ser motivo de orgullo si los hombres fuéramos capaces de soportar su carga, la carga de la irreversibilidad e impredecibilidad de la que el proceso de acción saca su misma fuerza. Que esto es imposible es cosa que siempre han sabido los hombres. Han sabido que quien actúa no sabe nunca del todo lo que está haciendo, que siempre se hace “culpable” de consecuencias que nunca pretendió o siquiera previó, que, sin importar lo desastrosas o inesperadas de las consecuencias de su acto, nunca puede deshacerlo, que el proceso que inicia nunca se consuma inequívocamente en un solo acto o acontecimiento, y que su mismo significado jamás se le revela al agente sino sólo a la mirada retrospectiva del historiador, quien por su parte no actúa. Todo esto es razón suficiente para apartarse con desesperación de la esfera de los asuntos humanos y sentir desprecio hacia la capacidad humana para la libertad; capacidad para la libertad que, produciendo la trama de las relaciones humanas, parece enredar a su productor en tal medida que él aparece mucho más como la víctima y el paciente que como el autor y agente de lo que ha hecho. Dicho en otras palabras, en ninguna parte: ni en la labor, sujeta a la necesidad de la vida, ni en la fabricación, dependiente del material dado, llega el hombre a aparecer menos libre que en aquellas capacidades cuya esencia misma es la libertad y en aquella esfera que a nadie ni a nada debe su existencia sino al hombre.

(La condición humana, § 32. Traducción de Agustín Serrano de Haro).

Los orígenes del totalitarismo

Ésta es la monstruosa y sin embargo aparentemente incontestable reivindicación de la dominación totalitaria, que, lejos de ser «ilegal», se remonta a las fuentes de la autoridad de las que las leyes positivas reciben su legitimación última, que, lejos de ser arbitraria, es más obediente a esas fuerzas suprahumanas de lo que cualquier gobierno lo fue antes y que, lejos de manejar su poder en interés de un solo hombre, está completamente dispuesta a sacrificar los vitales intereses inmediatos de cualquiera a la ejecución de lo que considera ser la ley de la historia o la ley de la naturaleza. Su desafío a las leyes positivas afirma ser una forma más elevada de legitimidad, dado que, inspirada por las mismas fuentes, puede dejar a un lado esa insignificante legalidad. La ilegalidad totalitaria pretende haber hallado un camino para establecer la justicia en la tierra -algo que, reconocidamente, jamás podría alcanzar la legalidad del derecho positivo. La discrepancia entre la legalidad y la justicia jamás puede ser salvada, porque las normas de lo justo y lo injusto en las que el derecho positivo traduce su propia fuente de autoridad -«el derecho natural» que gobierna a todo el universo o ley divina revelada en la historia humana, o costumbres y tradiciones que expresan el derecho común a los sentimientos de todos los hombres- son necesariamente generales y deben ser válidas para un incontable e imprevisible número de casos, de forma tal que cada individuo concreto con su irrepetible grupo de circunstancias se escapa a esas normas de alguna manera.

La ilegalidad totalitaria, desafiando la legitimidad y pretendiendo establecer el reinado directo de la justicia en la tierra, ejecuta la ley de la historia o de la naturaleza sin traducirla en normas de lo justo y lo injusto para el comportamiento individual. Aplica directamente la ley a la humanidad sin preocuparse del comportamiento de los hombres. Se espera que la ley de la naturaleza o la ley de la historia, si son adecuadamente ejecutadas, produzcan a la humanidad como su producto final; y esta esperanza alienta tras la reivindicación de dominación global por parte de todos los gobiernos totalitarios. La política totalitaria afirma transformar a la especie humana en portadora activa e infalible de una ley, a la que de otra manera los seres humanos sólo estarían sometidos pasivamente y de mala gana. Si es cierto que el lazo entre los países totalitarios y el mundo civilizado quedó roto a través de los monstruosos crímenes de sus regímenes, también es cierto que esta criminalidad no fue debida a la simple agresividad, a la insensibilidad, a la guerra y a la traición, sino a una consciente ruptura de ese consensus iuris que, según Cicerón, constituye a un «pueblo» y que, como derecho internacional, ha constituido en los tiempos modernos al mundo civilizado en tanto permanezca como piedra fundamental de las relaciones internacionales, incluso bajo las condiciones bélicas.

Hannah Arendt. Los orígenes del totalitarismo. Cap. 13: “Ideología y terror: una nueva forma de gobierno”.

Bibliografía

Arendt, Hannah (2006). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza

En algún lugar del tiempo: Hannah Arendt y totalitarismos

Ejercicio

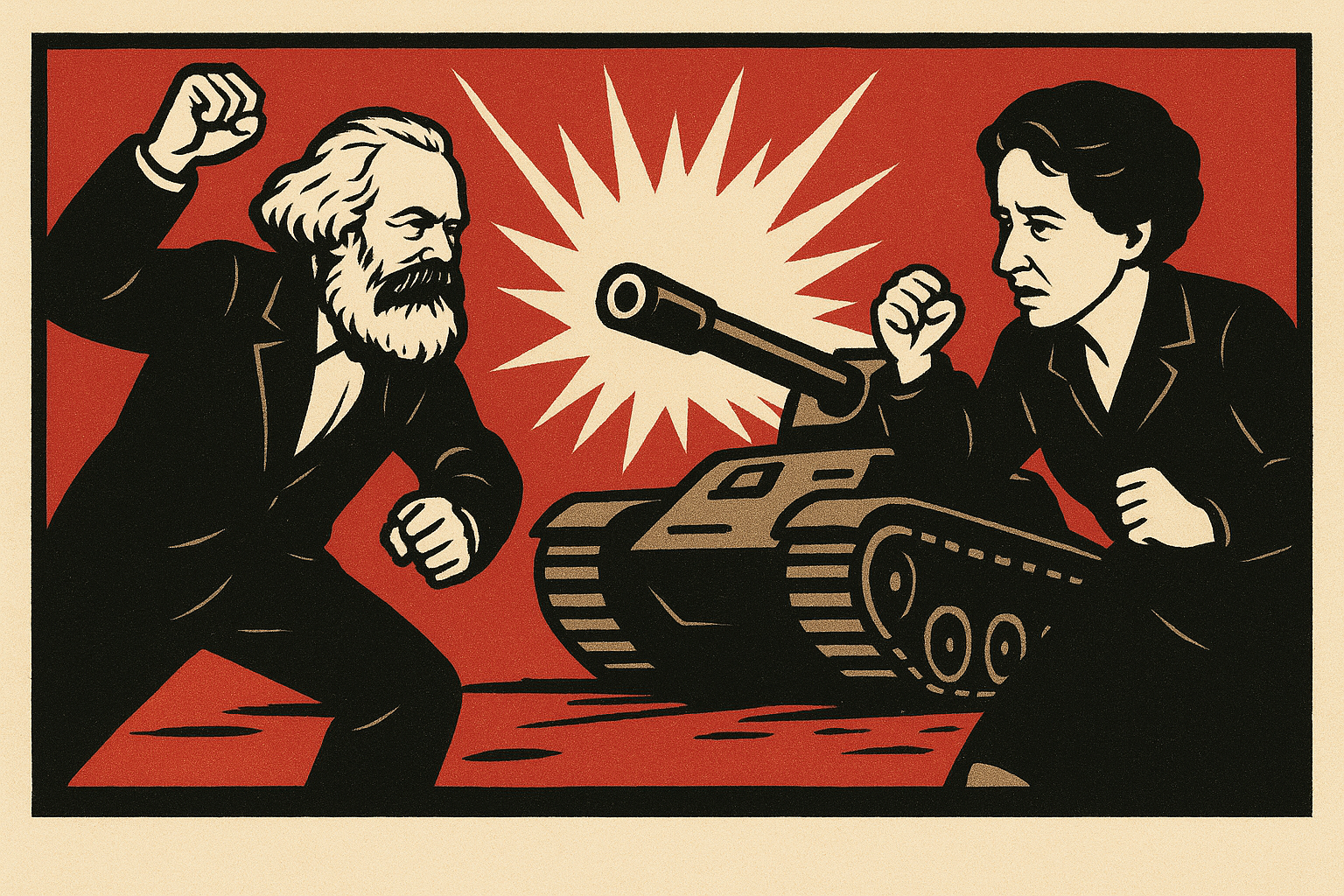

1. Observe la imagen con atención, fíjese (o apóyese) en todos los elementos que hay en ella (composición, figuras, color, etc.) ¿Qué trata de transmitir? ¿Cómo podemos interpretar la imagen?

2. ¿Por qué ambos líderes totalitarios solo están acompañados de niños? Explique y argumente su respuesta con algún planteamiento filosófico.

3. ¿Qué sucedería si un líder democrático apareciera en una obra como esta? Busque un ejemplo y reflexione argumentativamente sobre él.

4. ¿Qué sentido o función cree usted que tiene una obra de arte como la de la imagen?

5. ¿Qué podría decir Hannah Arendt sobre este cuadro a la luz de lo que has estudiado sobre su pensamiento?

Anónimo. Expuesto en un orfanato de Corea del Norte. Corea del Norte, el Partido de los Trabajadores y el Líder Supremo son elevados a un plano superior que el propio ser

![]()

Deja una respuesta