Desde la perspectiva filosófica, la naturaleza humana se ha discutido desde la antigüedad, con diferentes teorías que han tratado de explicar qué es lo que define al ser humano. Por ejemplo, el filósofo griego Aristóteles sostenía que la naturaleza humana se caracteriza por la racionalidad, mientras que el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau argumentaba que la naturaleza humana es buena, pero es la sociedad la que la corrompe.

En el ámbito de la antropología y la biología, se han estudiado los aspectos evolutivos que han llevado al ser humano a ser como es hoy en día. Se han analizado desde los aspectos anatómicos y fisiológicos hasta los comportamentales y culturales, para tratar de entender qué características son propias del ser humano y cómo han surgido a lo largo de la evolución.

En la actualidad, algunos expertos sostienen que la naturaleza humana no está determinada de forma innata, sino que se va construyendo a lo largo del desarrollo individual y social. Así, se enfatiza en la importancia de los factores culturales, educativos y sociales en la construcción de la identidad y la personalidad.

Contenidos

Especificidad natural

La especificidad natural del ser humano está conformada por características como la capacidad de razonamiento y pensamiento abstracto, la capacidad de comunicarse de manera compleja y el desarrollo de una cultura y sociedad complejas.

La capacidad de razonamiento y pensamiento abstracto permite al ser humano crear conceptos y abstracciones que no están directamente vinculados a la experiencia sensorial inmediata. Esto ha permitido el desarrollo de la ciencia, la filosofía, las artes y la cultura en general.

La capacidad de comunicación compleja se debe a la existencia del lenguaje, que permite a los seres humanos transmitir información y conocimiento de manera precisa y detallada. El lenguaje también ha permitido la creación y desarrollo de la cultura, ya que las personas pueden compartir y transmitir sus ideas y creencias.

Además, la naturaleza humana se caracteriza por el desarrollo de una cultura y sociedad complejas, en la que las personas cooperan y se organizan en grupos para lograr objetivos comunes. Esto ha permitido la creación de instituciones sociales como la familia, la religión, la política y la economía.

Condicionantes histórico-culturales

La naturaleza humana, por definición, es biológica, determinada, genética, inalterable. Sin embargo influyen sobre ella algunos factores como la educación, las creencias religiosas, los valores sociales, las prácticas culturales, los sistemas políticos y económicos, entre otros.

La educación es uno de los condicionantes más influyentes de la naturaleza humana porque es a través de ella por la que se transmiten los conocimientos, valores y normas sociales de una generación a otra. La educación puede influir en la forma en que las personas piensan, actúan y se relacionan con los demás, y por lo tanto, puede tener un impacto significativo en la naturaleza humana.

Las creencias religiosas también han tenido una gran influencia en la naturaleza humana. Las diferentes religiones han establecido normas y valores que han moldeado la moral y la ética de las personas y han tenido un papel importante en la formación de las identidades culturales y nacionales. Por supuesto la resistencia al dogma religioso y a la irracionalidad influye también en la naturaleza humana.

Sin embargo la pregunta, de la mano de la neuroteología, es ¿la naturaleza humana influye en la cultura o la cultura influye en la naturaleza humana? La ciencia demuestra claramente que es la naturaleza quien se impone. En los siguiente ejemplos debes reflexionar si son ciertos o no:

Los valores sociales también han influido en la naturaleza humana, ya que han establecido lo que es considerado importante o valioso en una sociedad. Los valores pueden variar significativamente de una cultura a otra, y pueden influir en la forma en que las personas se comportan, piensan y sienten.

Las prácticas culturales también han tenido un papel importante en la formación de la naturaleza humana, ya que han influido en la forma en que las personas interactúan con el mundo que les rodea. Las prácticas culturales pueden incluir la forma en que las personas se visten, se alimentan, se relacionan con los demás, y se divierten, entre otros aspectos.

Finalmente, los sistemas políticos y económicos también han influido en la naturaleza humana, ya que han establecido las normas y reglas que rigen la organización social y económica de una sociedad. Estos sistemas pueden influir en la forma en que las personas se relacionan entre sí, y pueden tener un impacto significativo en la forma en que las personas piensan, sienten y actúan.

Prácticas y actitudes culturalmente universales

Evitar el incesto

Expresiones faciales de las emociones básicas

Favoritismo hacia los miembros del propio grupo

Favoritismo hacia familiares por encima de los no-familiares

Identidades colectivas

División del trabajo por sexos

Venganza y represalia

Yo distinto de los demás

Sanciones por delitos contra la colectividad

Reciprocidad en las relaciones

Envidia, celos sexuales y amor

(Larsen y Buss, Psicología de la personalidad, McGrawHill, 2019, p.541)

Cultura

Piensa en la cultura como el «software» que se pasa de un cerebro a otro. No es solo arte o música; es, literalmente, la herramienta clave que tenemos para aumentar el control humano sobre hacia dónde vamos como especie, nuestro GPS evolutivo.

La palabra en sí tiene un pasado curioso: empezó significando cultivar la tierra (agricultura), luego pasó al culto religioso (los sacerdotes «cuidaban» o «cultivaban» a los dioses), se refinó como «cultivo del alma» (educación), e incluso se usó para describir un estilo rebuscado (a los que se pasaban de listos los llamaban «culteranos»). Al final, acabó siendo también sinónimo de los pasatiempos de la clase ociosa.

El primer crack en definirla en serio fue el antropólogo Edward B. Tylor en 1871. Dijo que es «aquel todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos (¡importante! no heredados genéticamente) por el hombre en cuanto miembro de una sociedad».

Cavalli Sforza la ve como «la acumulación global de conocimientos y de innovaciones (…) transmitidas de generación en generación (…) que influye y cambia continuamente nuestra vida» (básicamente, el backup masivo en la nube de la humanidad).

Gadamer se pone más intenso y dice que «la cultura no es el empleo del tiempo libre, la cultura es lo que los hombres pueden impedir para precipitarse unos sobre otros y ser peores que algún animal». Es decir, es lo que nos frena de activar el modo salvaje. La clave es que es herencia social, no biológica. No te viene en el ADN.

Los antiguos griegos ya lo pillaron: opusieron el «nomos» (la convención, la ley, lo cultural) a la «physis» (la naturaleza, lo que es innato). Los romanos tradujeron «physis» como «natura rerum» (la naturaleza de las cosas), refiriéndose a lo que las cosas son de por sí, sin que nosotros opinemos. Para que algo se considere «cultura» (el check de autenticidad), debe cumplir tres requisitos: ser (1) información, (2) ser transmitida, y (3) serlo por aprendizaje social. Y «aprendizaje» aquí significa adquirir información no hereditaria, guardarla en la memoria a largo plazo y poder recuperarla (no vale olvidarla al día siguiente).

Por cierto, el uso de herramientas no es exclusivo de los humanos. El reino animal está lleno de life-hacks: el cangrejo ermitaño usa conchas ajenas como protección (un okupa listo); la avispa ammophila usa piedritas y palitos para sellar el agujero donde deja sus huevos y comida; el pulpo usa púas de fisalia; el pez arquero escupe agua para derribar insectos; el alcaudón ensarta a sus víctimas en espinas (una despensa macabra); la avispa esmeralda parece una neurocirujana nata; la hormiga saltadora se sacrifica para alimentar a sus compañeras; y los delfines colaboran entre ellos. Pero ojo: los caballos son domados por humanos, pero ellos no enseñan la doma a otros caballos. Por eso no es «cultura equina».

La cultura exige transmisión de información entre miembros de la misma especie. (Como dato, los fósiles de Homo sapiens sapiens más antiguos que hemos encontrado tienen 130.000 años (Etiopía) y 120.000 (Tanzania), así que llevamos tiempo en esto). Aquí viene lo bueno: los hijos no son copias de sus padres, pero los genes de los hijos SÍ son copias de los genes de sus padres. Por tanto, los genes son los replicadores biológicos.

El «disco duro» es diferente: el soporte de un gen (info genética) es un trozo de ADN. El soporte de un meme (info cultural) es una estructura neuronal en tu cerebro. ¿Y cómo evoluciona la cultura? Pues por cinco fuerzas: 1. Mutación cultural (alguien inventa algo, o se equivoca y sale algo nuevo). 2. Transmisión (se copia). 3. Deriva cultural (cambios por puro azar). 4. Selección natural (Decisiones): Basada en decisiones individuales («esto mola, lo pillo»). 5. Selección natural (Eficacia): Basada en la eficacia biológica darwiniana («esto me ayuda a sobrevivir y reproducirme»).

Hoy distinguimos entre cultura actual (toda la info que tienes en tu cabeza ahora mismo) y cultura virtual (la info que sabes cómo encontrar en un soporte externo, o sea, Google). Hay que tener cuidado con el efecto contagio: es fácil hacerse pacifista entre pacifistas, antisemita entre antisemitas, fumador entre fumadores u holgazán entre holgazanes. La presión de grupo es real.

Esto lleva a dos extremos peligrosos: el etnocentrismo (creer que tu cultura es la única válida) promueve el conformismo, mientras que el relativismo (creer que todo vale y da igual) promueve la indiferencia. Entonces, ¿se pueden comparar culturas? Sí, pero la única comparación racional es parcial, puntual, meme a meme. No puedes comparar «cultura A vs. cultura B» en bloque, es absurdo. Y para que quede claro: el racismo es la (falsa) convicción de que las diferencias en el desarrollo económico, militar o político entre pueblos se deben a diferencias innatas e inmutables.

Naturaleza

Paralelamente al debate sobre la cultura, está la que se ha montado sobre la «naturaleza humana». Aquí es donde los filósofos se pusieron creativos.

Fichte, el idealista alemán, dijo que el «yo» se crea a sí mismo en un acto de libertad absoluta, totalmente independiente de cualquier determinación natural; para él, el humano carece de naturaleza.

Marx, el comunista, entendía la «naturaleza humana» simplemente como la red de relaciones económico-sociales en la que vives; si cambias la economía, cambias la naturaleza humana.

Luego llegó Sartre, el existencialista, y soltó que el humano carece de naturaleza porque en él, la existencia y la libertad preceden a la esencia. Es decir, primero existes libremente y luego, desde esa libertad (que no es natural), construyes tu propia esencia.

Los conductistas fueron más simples: el bebé llega al mundo como una tabula rasa, una pizarra en blanco. ¿El veredicto? La biología moderna demuestra que estas cuatro propuestas son falsas.

Sobre este lío, Savater opina que la idea de «naturaleza» (y el culto ético-político que le damos) es «la más pertinaz obnubilación teórica» (la confusión más terca) de nuestra época. Y lanza una pregunta con bastante ironía: si la naturaleza tiene derechos, ¿para cuándo los deberes de los animales o de los ríos?

Hay que aclarar que «naturaleza» se usa en varios sentidos: (1) todo lo que hay en el mundo físico, (2) todo lo viviente, o (3) todas las cosas frente al hombre y las consecuencias de sus acciones.

Volviendo a la cultura, Dawkins definió un meme (la unidad de cultura) como un módulo de información contagioso que infecta y parasita la mente humana. Allí se replica, altera tu comportamiento y te provoca para que propagues su patrón (básicamente, un virus mental).

Y para cerrar con una nota optimista (no), Malthus tenía una teoría: dijo que cada vez que el Estado u otro benefactor intente mejorar la situación de las masas, la procreación desenfrenada de estas las devolverá rápidamente a su estado anterior de miseria. Por eso estaba en contra de la caridad, aunque dicen que, personalmente, no era un tipo despiadado.

Comentario de texto

Aristóteles, Política. Libro I. Capítulo 2, 1252b 80 – 1253a 12 (ed. Gredos, pp. 49-51)

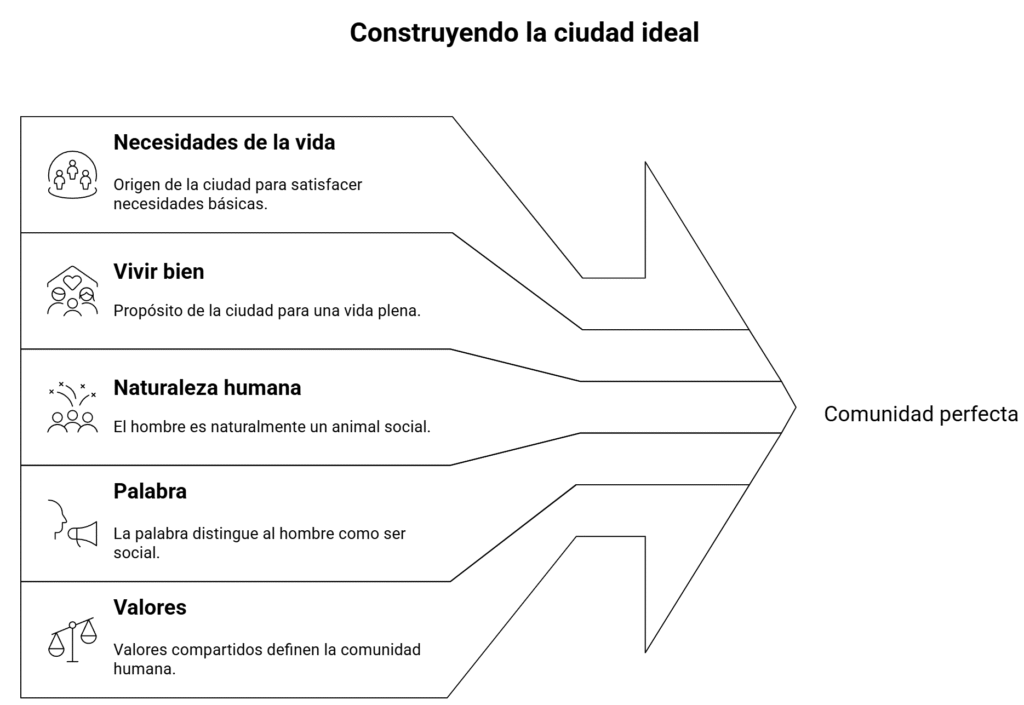

La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que tiene ya, por así decirlo, el nivel más alto de autosuficiencia, que nació a causa de las necesidades de la vida, pero subsiste para el vivir bien. De aquí que toda ciudad es por naturaleza, si también lo son las comunidades primeras. La ciudad es el fin de aquéllas, y la naturaleza es fin. En efecto, lo que cada cosa es, una vez cumplido su desarrollo, decimos que es su naturaleza, así de un hombre, de un caballo o de una casa. Además, aquello por lo que existe algo y su fin es lo mejor, y la autosuficiencia es, a la vez, un fin y lo mejor.

De todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre es por naturaleza un animal social, y que el insocial por naturaleza y no por azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre […].

La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. Pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la poseen también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales: poseer, él solo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad.

- Haz el mapa conceptual

- ¿Qué tema trata el autor?

- ¿Cuál es la idea principal?

- ¿Qué ideas secundarias aparecen en el texto?

- ¿Estás de acuerdo con Aristóteles? ¿Por qué?

![]()

Deja una respuesta