Contenidos

- 1 Parte I

- 1.1 Realice una disertación de carácter filosófico que dé respuesta a la siguiente cuestión: “¿Cuál debería ser el objetivo principal de tu educación (instituto, universidad…)? ¿Debe prepararos para un trabajo y daros herramientas prácticas, o debe ayudarte a «ascender por la línea» para ser una persona más crítica y reflexiva que busca la verdad? (Extensión hasta 400 palabras)

- 1.2 Otra propuesta: Realice una disertación de carácter filosófico que dé respuesta a la siguiente cuestión: “¿Crees que una vida buena se reduce a maximizar el placer y minimizar el dolor, o a ser muy inteligente y exitoso?”

- 2 Parte II

- 2.1 Texto A

- 2.1.1 Cuestión 1.ª: Identifique y explique de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido

- 2.1.2 Cuestión 2.ª: Relacione las ideas del texto con la filosofía del autor o autora correspondiente

- 2.1.3 Cuestión 3.ª: Exponga cómo se ha abordado en la Antigüedad (no ponemos otra época porque todavía no la hemos estudiado) el problema filosófico planteado en el texto y confróntelo con el pensamiento de un autor o una autora de esa otra época. En este caso, como no hemos estudiado todavía otra época, compara con Aristóteles

- 2.2 Texto B

- 2.2.1 Cuestión 1.ª: Identifique y explique de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido

- 2.2.2 Cuestión 2.ª: Relacione las ideas del texto con la filosofía del autor o autora correspondiente

- 2.2.3 Cuestión 3.ª: Exponga cómo se ha abordado en otra época el problema filosófico planteado en el texto y confróntelo con el pensamiento de un autor o una autora de esa otra época. En este caso, como no hemos visto otra época, compara con Platón

- 2.1 Texto A

Parte I

Realice una disertación de carácter filosófico que dé respuesta a la siguiente cuestión: “¿Cuál debería ser el objetivo principal de tu educación (instituto, universidad…)? ¿Debe prepararos para un trabajo y daros herramientas prácticas, o debe ayudarte a «ascender por la línea» para ser una persona más crítica y reflexiva que busca la verdad? (Extensión hasta 400 palabras)

| Criterios de corrección y consejos |

|---|

| Adecuación de los contenidos respecto al tema de disertación que se plantea |

| Estructura adecuada y utilización de marcadores discursivos |

| Desarrollo de la argumentación |

| Vinculación del tema con contenidos propiamente filosóficos |

| Creatividad, originalidad y pensamiento crítico |

| No se puntuarán meras opiniones no argumentadas o meras exposiciones del pensamiento de unas u otras autoras o autores. Este ejercicio busca evaluar la capacidad para elaborar una argumentación crítica sobre un asunto que se presenta, observando distintas posiciones filosóficas (o perspectivas argumentadas) para afrontar el asunto, ya sea porque se complementen o porque se opongan, de manera que se escuche la propia voz de la alumna o el alumno y demostrando un cierto grado de madurez intelectual |

| Dificultades Es esencial que la disertación aborde el tema planteado con precisión y no otro semejante o colateral al mismo. El error más común es convertir la “disertación” en un ejercicio de erudición en donde se exponen muchas ideas de otros filósofos, o convertirla en un desfile de conocimientos. La referencia a la filosofía siempre tiene que ser a modo de argumento de autoridad de las propias opiniones del alumnado. La disertación no tiene una estructura coherente, se termina escribiendo una redacción. La extensión máxima es de 400 palabras |

La educación institucional, desde el instituto hasta la universidad, se encuentra atrapada en una tensión histórica y fundamental: ¿debe funcionar primordialmente como una herramienta para la empleabilidad (techne), o como un motor para la autonomía y la búsqueda de la verdad (episteme)? Si bien la supervivencia material exige la adquisición de habilidades prácticas, sostengo que el objetivo principal y rector de la educación debe ser el ascenso por la línea de la reflexión y el pensamiento crítico, pues solo este cimiento garantiza la verdadera autonomía y la adaptabilidad humana.

Reducir la educación a la capacitación profesional ignora y subestima su potencial emancipador. Las herramientas y las profesiones específicas son inherentemente perecederas, sujetas a la implacable obsolescencia tecnológica. El valor de un título basado únicamente en habilidades prácticas se devalúa constantemente ante la aparición de nuevas tecnologías y paradigmas económicos.

Por el contrario, la capacidad de pensar críticamente —de cuestionar las premisas, de discernir la verdad de la opinión polarizada y de comprender el significado de la existencia— es una habilidad transhistórica. Siguiendo la tradición socrática, el conocimiento más valioso es el autodescubrimiento, la base de una vida examinada. La formación superior no debe ser una mera escuela técnica, sino un espacio para la Bildung (formación integral) que, en la visión kantiana, busca la mayoría de edad intelectual y la superación de la «pereza y cobardía» que impiden el uso de la propia razón.

Este ascenso reflexivo no es un lujo, sino una necesidad eminentemente práctica. Solo el espíritu crítico permite al individuo no ser un mero engranaje productivo, sino un ciudadano autónomo capaz de participar significativamente en una sociedad compleja.

Paradójicamente, la persona que ha desarrollado una profunda comprensión conceptual estará mejor equipada para aprender, desaprender y readaptarse a cualquier trabajo. El pensamiento profundo se convierte así en la herramienta práctica fundamental. Por lo tanto, el fin de la educación no es el empleo, sino la madurez intelectual y la búsqueda ética de la verdad, siendo la preparación laboral una consecuencia bienvenida, pero no el objetivo definitorio.

Misma disertación pero con un lenguaje más «juvenil»

La gran pregunta sobre nuestra educación —instituto, universidad y todo lo demás— es si está ahí para formarnos como máquinas de trabajo con herramientas muy concretas o si debe ayudarnos a ser personas más críticas y a usar mejor nuestro cerebro. Es un dilema brutal, pero creo que el objetivo principal tiene que ser aprender a pensar en serio, porque eso es lo único que nos hace realmente libres y nos prepara para todo.

Si la educación solo se enfoca en que consigamos un «curro» ahora, nos estamos equivocando. Las habilidades específicas que te enseñan hoy (un programa, una técnica de marketing) caducan rapidísimo; el mundo y la tecnología avanzan a toda velocidad. Un título que solo sirve para una cosa se devalúa. Es como construir una casa con ladrillos que se deshacen en un año.

En cambio, la capacidad de cuestionar todo y de buscar la verdad es una habilidad que nunca pasa de moda. Lo dijo Sócrates hace miles de años: el conocimiento más valioso es conocerse a uno mismo y examinar tu propia vida. La educación no es una academia para aprender un oficio; es un gimnasio mental para alcanzar esa «mayoría de edad» intelectual, como la llamaba Kant. Es decir, dejar de ser perezosos o cobardes y atrevernos a usar nuestra propia razón.

Esta manera de pensar no es un capricho; es la herramienta más práctica de todas. Si no piensas críticamente, no eres un ciudadano autónomo, sino un robot que solo hace lo que le dicen.

La gran paradoja es esta: quien ha desarrollado una mentalidad fuerte y reflexiva estará mejor preparado para aprender cualquier trabajo en el futuro. Podrá desaprender y readaptarse mucho más rápido que alguien que solo tiene un manual. Por eso, el fin de la educación no es el contrato laboral, sino la madurez intelectual y la búsqueda de una vida ética. El trabajo vendrá después, sí, pero como una consecuencia de ser una persona completa, no como el objetivo final.

Otra propuesta: Realice una disertación de carácter filosófico que dé respuesta a la siguiente cuestión: “¿Crees que una vida buena se reduce a maximizar el placer y minimizar el dolor, o a ser muy inteligente y exitoso?”

La sociedad nos bombardea con dos ideas de «vida buena»: o estás en modo chill permanente, maximizando el placer y evitando cualquier drama, o te conviertes en una máquina de productividad, siendo el más listo y el más exitoso. Pero, si nos ponemos filosóficos, reducir la vida buena a cualquiera de esos dos extremos es quedarse muy corto, porque ambos ignoran la parte más importante: el significado.

La opción del placer (el hedonismo) es tentadora. Se basa en que la felicidad es un balance de sensaciones agradables. Pero el placer es fugaz y superficial. ¿Cuántas veces nos hemos aburrido después de conseguir algo que deseábamos mucho? Si solo buscas evitar el dolor, acabas viviendo en una burbuja de conformidad. Los grandes filósofos, desde Epicuro (que valoraba la tranquilidad más que el exceso) hasta los existencialistas, ya vieron que una vida sin desafíos o sin compromiso ético es, en el fondo, una vida vacía. El placer sin sentido te deja igual de perdido.

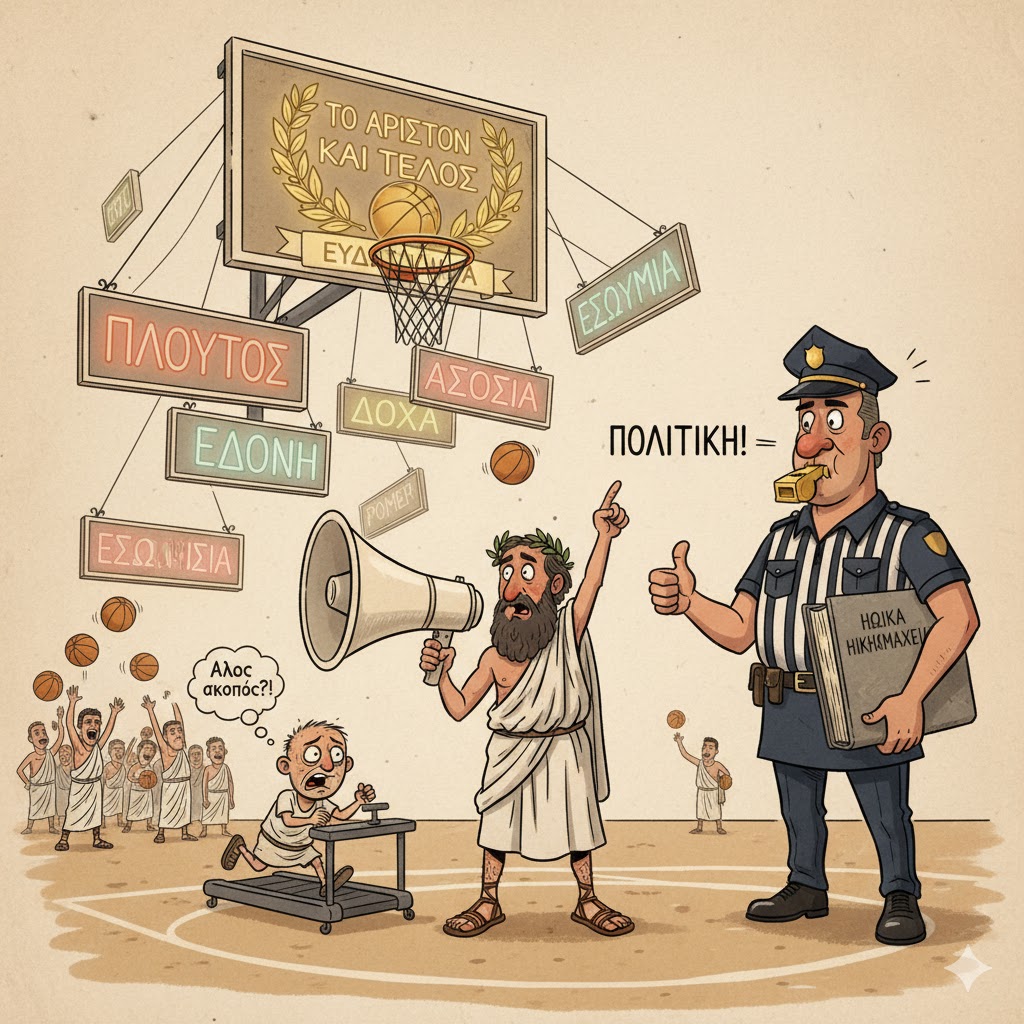

Por otro lado, la obsesión por ser «muy inteligente y exitoso» tampoco funciona como objetivo vital. El éxito es una métrica externa que la sociedad inventa (dinero, títulos, fama). Puedes ser el CEO más listo del planeta, como decía Aristóteles, y seguir siendo profundamente miserable si tus acciones no están alineadas con tus valores más profundos, lo que él llamaba Eudaimonia (una especie de «florecimiento humano»). El éxito sin ética y sin propósito es solo vanidad.

Creo que la vida buena está en el camino del medio, que exige esfuerzo. No se trata de coleccionar placeres o logros, sino de vivir de forma auténtica. Se trata de desarrollar tu potencial, de ser consciente de quién eres y de tener relaciones profundas. Una vida con sentido incluirá dolor, fracasos y mucho esfuerzo, pero serán tus batallas.

Por lo tanto, la vida buena no es una ecuación matemática de placer o éxito, sino un proyecto de autorrealización ética que nos obliga a preguntarnos constantemente: ¿estoy viviendo según lo que realmente creo que vale la pena?

Parte II

Elija uno de los dos textos propuestos y responda sobre él a las tres cuestiones que se plantean. Identifique claramente al comienzo el texto (autor/a) escogido.

Texto A

—Pero ¿acaso —preguntó Adimanto— no son la justicia y lo demás que hemos descrito lo supremo, sino que hay algo todavía mayor?

—Mayor, ciertamente —respondí—. Y de esas cosas mismas no debemos contemplar, como hasta ahora, un bosquejo, sino no pararnos hasta tener un cuadro acabado. ¿No sería ridículo acaso que pusiésemos todos nuestros esfuerzos en otras cosas de escaso valor, de modo de alcanzar en ellas la mayor precisión y pureza posibles, y que no consideráramos dignas de la máxima precisión justamente a las cosas supremas?

—Efectivamente; pero en cuanto a lo que llamas ‘el estudio supremo’ y en cuanto a lo que trata, ¿te parece que podemos dejar pasar sin preguntarte qué es?

—Por cierto que no, pero también tú puedes preguntar. Por lo demás, me has oído hablar de eso no pocas veces; y ahora, o bien no recuerdas, o bien te propones plantear cuestiones para perturbarme. Es esto más bien lo que creo, porque con frecuencia me has escuchado decir que la Idea del Bien es el objeto del estudio supremo, a partir de la cual las cosas justas y todas las demás se vuelven útiles y valiosas. Y bien sabes que estoy por hablar de ello y, además, que no lo conocemos suficientemente. Pero también sabes que, si no lo conocemos, por más que conociéramos todas las demás cosas, sin aquello nada nos sería de valor, así como si poseemos algo sin el Bien. ¿O crees que da ventaja poseer cualquier cosa si no es buena, y comprender todas las demás cosas sin el Bien y sin comprender nada bello y bueno?

República, Libro VI, 504 d – 511 e (trad. de Conrado Eggers Lan), ed. Gredos, Madrid, 1988, pp. 326-337.

Cuestión 1.ª: Identifique y explique de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido

| Criterios de corrección y consejos |

|---|

| Identifica y expone con precisión la idea principal del texto y la cuestión filosófica fundamental a la que pretende dar respuesta |

| Desarrolla con coherencia la vinculación entre la idea principal y el resto de ideas y argumentos que aparecen en el fragmento, utilizando lenguaje propio del autor o de la autora y argumentación personal, sin parafrasear |

| En este ejercicio no se debe exponer el pensamiento de la autora o el autor del texto o de la obra de la que se extrae el fragmento memorísticamente, ni tampoco meramente resumir el texto, sino que se debe demostrar comprensión de la lectura de un texto filosófico |

| Cada texto plantea un problema, una tesis principal, unas ideas secundarias y una conexión entre idea principal y secundarias. El alumnado debe identificar su estructura interna y elaborar una exposición con: ❖Una introducción que sitúe el texto. ❖Una exposición de la idea principal y del problema filosófico en relación con la idea principal. ❖Un desarrollo coherente y cohesionado de las ideas secundarias. ❖Una conclusión. |

| Los problemas más comunes son: La “paráfrasis del texto” (se cambian las palabras y se repite lo mismo). Tener un modelo preestablecido de respuesta que prescinde del problema e ideas precisas del texto |

| El alumno debe centrarse SÓLO EN EL TEXTO, y debe ser capaz de explicar cuál es el problema (ontológico, epistemológico, ético, político…) que trata de resolver el autor, cuál es la idea principal del texto y cuáles son las ideas secundarias a través de las cuales desarrolla su idea principal –esto es ha de ser capaz de desglosar las ideas secundarias-. Todo ello sin copiar del texto, y explicándose con sus propias palabras., pero utilizando el lenguaje especializado del filósofo que comenta. |

| Dos cosas se le piden al alumno (que debería empezar con una introducción que sitúe el texto y terminar con una conclusión). a) Identificar la idea principal del texto y el problema filosófico. Hay que exponerlos con precisión. b) Identificar las ideas secundarias, y vincularlas con la idea principal, para ir argumentando cómo se responde al problema filosófico planteado (relación de ideas). Hay que evitar parafrasear. |

| Por ejemplo, si el fragmento es de Platón podría ser que el problema que aborde es el del conocimiento y la idea principal, si es del Fedón, podría ser: El auténtico conocimiento no es nunca conocimiento de lo particular, sino de lo universal abstracto. Tener bien enfocada esta primera cuestión permitirá luego elaborar una comparación general con otra época en la pregunta 3). |

La idea fundamental que subyace en este texto de la República de Platón es la supremacía absoluta de la Idea del Bien (Agathón). Sócrates establece que, por muy importantes que sean conceptos como la justicia y las demás virtudes ya discutidas, existe un principio todavía mayor que funge como la fuente de su valor. El Bien no es solo un objeto de estudio, sino la condición ontológica a partir de la cual las cosas justas y todas las demás «se vuelven útiles y valiosas», lo que implica que es la causa de la verdad y del ser de las demás Ideas. Esta primacía se extiende al ámbito del conocimiento, donde el Bien se convierte en el «objeto del estudio supremo». Se argumenta que, sin conocerlo, aunque se conozcan todas las demás cosas, ese saber no tendría ningún valor ni provecho, lo que convierte a la comprensión del Bien en la meta última y necesaria de la filosofía y de la educación del gobernante.

El problema filosófico fundamental que se desprende de esta afirmación es la naturaleza inefable y el conocimiento insuficiente de este Bien supremo. A pesar de reconocer su poder y su necesidad absoluta, Sócrates se enfrenta al desafío de Adimanto y se ve obligado a reconocer que los filósofos «no lo conocemos suficientemente». Admite que, hasta ese momento, solo se ha contemplado un «bosquejo» y no un «cuadro acabado», señalando la urgencia de alcanzar la «máxima precisión» en el estudio de las «cosas supremas». Por lo tanto, el texto no solo proclama la existencia de lo Absoluto, sino que inmediatamente confronta la limitación epistemológica del ser humano para aprehenderlo plenamente, estableciendo así el gran reto que dará pie a la introducción de las famosas alegorías (el Sol, la Línea y la Caverna) como método para intentar ilustrar la función de esta Idea sin poder definirla directamente.

Cuestión 2.ª: Relacione las ideas del texto con la filosofía del autor o autora correspondiente

| Criterios de corrección y consejos |

|---|

| Vincula el tema fundamental del texto con aspectos centrales del pensamiento del autor o de la autora |

| Desarrolla con coherencia y profundidad los aspectos centrales de la filosofía del autor o autora que justifican el contenido del texto |

| La tarea consiste en explicitar las ideas implícitas que remiten a la teoría general del autor o autora. No hay un repertorio cerrado de contenidos; la clave está en la capacidad del alumnado para establecer conexiones relevantes. |

| Dificultades comunes: Confundir este apartado con el anterior y limitarse a explicar el texto. Exposición mecánica y desorganizada de ideas del autor o autora. No vincular las ideas del texto con el pensamiento del autor o autora en cuestión. Falta de argumentación |

| En esta segunda pregunta el alumno debe demostrar que conoce la teoría del filósofo a la que pertenece el texto, para eso debe relacionar las ideas extraídas del texto con la filosofía general del autor, ampliando su análisis. |

| La pregunta gira en torno a dos círculos progresivos de desarrollo de la pregunta. -Hay que relacionar el tema principal del fragmento con aquellos aspectos centrales del pensamiento que permiten comprender el fragmento antes explicado. -En segundo lugar, hay que desarrollar con profundidad y coherencia esos aspectos centrales que justifican el contenido del texto. |

| Lo fundamental es mantener la coherencia y cohesión textual de manera que quede patente la progresiva profundización en la teoría del autor/a tomando como centro de referencia el texto. Hay que evitar una exposición mecánica y desorganizada de ideas del autor/a. |

| Así, si un fragmento de República plantea la temática de la idea de Bien como fundamento epistemológico de conocimiento (pregunta 1), el desarrollo de la pregunta podría ir hacia: -Explicación del mundo inteligible, la jerarquía de las ideas, características de las ideas, dualismo ontológico, etc. -Dualismo epistemológico (diferencia entre opinión y ciencia)/ Antropología platónica. -Función del Bien en la ética y la política. |

El pasaje en cuestión constituye la cúspide de la filosofía de Platón, resumiendo y fundamentando su teoría de las Ideas. La relación de estas ideas con el pensamiento platónico es total, ya que la Idea del Bien es el eje central de su metafísica, epistemología, ética y política, especialmente como se expone en la República.

En el plano metafísico y ontológico, el Bien, al ser presentado como lo «supremo» y «mayor» que la Justicia misma, se sitúa en la cima del Mundo Inteligible, erigiéndose como la idea suprema. Platón establece una relación de dependencia ontológica crucial: el Bien no es solo una Idea más, sino la causa a partir de la cual las cosas justas y todas las demás «se vuelven útiles y valiosas», confiriendo así el ser, la perfección y la inteligibilidad a todas las demás Formas, como la Belleza y la Verdad. Esto se ilustra posteriormente con la analogía del Sol, que en el mundo sensible es causa de la visión y de la vida, mientras que el Bien es la causa del conocimiento y de la existencia de las Ideas.

Desde una perspectiva epistemológica, la primacía del Bien como «objeto del estudio supremo» justifica la meta final de la educación filosófica. El conocimiento genuino (episteme) reside en las Ideas, pero el texto subraya que el conocimiento de todas las demás cosas sin el Bien resultaría «sin valor». Por ende, el Bien se convierte en la condición de la verdad y en la luz que permite al alma contemplar la realidad última. La exigencia de alcanzar la «máxima precisión» en este estudio refleja el rigor intelectual que Platón demanda.

Finalmente, en el ámbito ético y político, que es el propósito central de la República, el conocimiento del Bien se vuelve indispensable. Justifica la figura del filósofo-rey, pues solo aquel que ha ascendido hasta contemplar este principio puede saber lo que es objetivamente bueno para la comunidad y, por lo tanto, puede definir e implementar la Justicia de manera perfecta en la ciudad. El reconocimiento de que el Bien «no lo conocemos suficientemente» no contradice la filosofía de Platón, sino que establece sus límites, forzando la necesidad de utilizar analogías, como la Caverna, para intentar ilustrar la trascendencia de esta Idea que escapa a la definición directa.

Cuestión 3.ª: Exponga cómo se ha abordado en la Antigüedad (no ponemos otra época porque todavía no la hemos estudiado) el problema filosófico planteado en el texto y confróntelo con el pensamiento de un autor o una autora de esa otra época. En este caso, como no hemos estudiado todavía otra época, compara con Aristóteles

| Criterios de corrección y consejos |

|---|

| Expone con coherencia y profundidad cómo se ha pensado y concretado el problema abordado en una corriente de otra época diferente a la del autor o la autora del texto |

| Explica de manera razonada la posición de un autor o una autora de esa época distinta en contraposición con las ideas del texto y su autor o autora |

| Al ir más allá del texto, tampoco se deben exponer de manera yuxtapuesta dos teorías filosóficas en comparación (si se preguntara por ello), más bien, la alumna o el alumno debería demostrar que comprende cómo otras posiciones filosóficas y otras épocas históricas contrastan o complementan lo que ha entendido del texto |

| Se busca confrontar la problemática del texto con su tratamiento en otra corriente y autor/a, mostrando continuidades, rupturas o matices. El énfasis recae en la nueva corriente y su autor/a, ya que el pensamiento del autor del texto se ha explicado en apartados anteriores |

| Dificultades comunes: Falta de comparación real (simple yuxtaposición). Se hace un resumen de multitud de corrientes Desconocimiento o superficialidad en la presentación de la corriente o autor/a de contraste. Omisión de las ideas del texto inicial en la comparación. |

| La cuestión pretende comparar: 1.-El problema fundamental abordado con el planteamiento de dicho problema en una corriente de otra época histórica. 2.-Las ideas esenciales del autor o autora del mismo en relación con las ideas de un autor o autora de una época distinta. Lo que el alumno debe tener en la mente claramente son las ideas del texto inicial para que la comparación se haga correctamente. Por lo tanto, si se ha planteado adecuadamente bien en preguntas anteriores el problema y la temática del autor, además de su pensamiento, la contraposición se realizará correctamente |

El problema filosófico que plantea el texto de Platón —la naturaleza y el conocimiento de la idea del Bien como principio supremo que da valor y ser a la justicia y a todo lo demás— es, en esencia, la búsqueda de un fundamento último y absoluto para la realidad y la moral. Esta búsqueda fue abordada de manera muy diferente por el propio discípulo de Platón, Aristóteles, marcando una de las rupturas fundamentales en la historia de la filosofía occidental.

Los filósofos presocráticos ya habían intentado identificar un principio fundante, el Arjé, pero lo concibieron como una sustancia material e inmanente (el agua, el aire, etc.), es decir, que existía dentro de nuestro mundo físico. Platón superó esto al postular un principio trascendente, la Idea del Bien, que existe fuera del mundo sensible y es de naturaleza puramente intelectual, siendo la fuente no de la materia, sino de la perfección y el valor.

La confrontación directa surge con Aristóteles, quien critica la teoría platónica por considerarla inútil para la vida práctica. Aristóteles rechaza que el Bien pueda ser una Idea única y separada; argumenta que el término «bien» se aplica de muchas maneras distintas (lo bueno de un médico no es lo mismo que lo bueno de un caballo) y, por lo tanto, no puede existir una esencia universal y trascendente del Bien. Para él, el Bien no es una causa ontológica que da el ser, sino una causa final (teleología).

En su ética, el Bien supremo no es una Idea que se contempla, sino la felicidad (Eudaimonia), el fin último y autosuficiente al que tiende toda acción humana. En lugar de buscar el Bien en otro mundo, Aristóteles lo busca aquí y ahora, en el desarrollo pleno de la función más elevada del ser humano: la razón (la vida contemplativa). En su metafísica, el principio supremo es el Primer Motor Inmóvil, que explica el movimiento eterno del cosmos al ser un objeto de deseo (causa final), pero que no tiene el rol de fuente de la verdad o del conocimiento moral para los hombres, como sí lo tiene el Bien platónico.

Mientras Platón resuelve el problema del principio supremo con una Idea trascendente que funda el conocimiento (el «estudio supremo»), Aristóteles lo soluciona mediante un principio inmanente que funda la acción y la virtud (la Felicidad como fin) y un motor que explica el movimiento físico. Esta divergencia marca el paso de una filosofía centrada en la separación de mundos a una centrada en la observación y la inmanencia de la realidad.

Texto B

Si, pues, de las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí mismo, y las demás cosas por causa de él, y lo que elegimos no está determinado por otra cosa —pues así el proceso seguiría hasta el infinito, de suerte que el deseo sería vacío y vano—, es evidente que este fin será lo bueno y lo mejor. ¿No es verdad, entonces, que el conocimiento de este bien tendrá un gran peso en nuestra vida y que, como aquellos que apuntan a un blanco, alcanzaríamos mejor el que debemos alcanzar? Si es así, debemos intentar determinar, esquemáticamente al menos, cuál es este bien y a cuál de las ciencias o facultades pertenece. Parecería que ha de ser la suprema y directiva en grado sumo. Esta es, manifiestamente, la política.

Ética nicomáquea. Libro I. Capítulo 2, 1094a 18 – 1094b 10, [La ética forma parte de la política] (ed. Gredos, pp. 130-131).

Cuestión 1.ª: Identifique y explique de manera argumentada las ideas y el problema filosófico fundamentales del texto elegido

La idea fundamental que atraviesa este pasaje de Aristóteles es la necesidad lógica de un fin último y supremo en la acción humana, al que denomina «lo bueno y lo mejor». Aristóteles argumenta que si todas las cosas que deseamos fueran simplemente medios para alcanzar fines posteriores que, a su vez, son medios para otros, este proceso de deseo se volvería un regreso al infinito, lo que haría que el deseo mismo fuera «vacío y vano». Para que la acción y la elección humanas tengan sentido y una dirección efectiva, debe haber un punto final en la cadena de causalidad intencional: algo que queramos por sí mismo y no por causa de otra cosa. Este fin terminal es el Bien Supremo, y su conocimiento es crucial porque permite guiar nuestra vida con precisión, como quien apunta a un blanco.

El problema filosófico central, derivado de esta idea, es doble: la determinación de la naturaleza de ese Bien y la identificación de la ciencia o facultad directiva que debe ocuparse de él. Aristóteles aborda inmediatamente este segundo problema, resolviendo que la disciplina encargada de estudiar y ordenar el Bien más alto —aquel que dirige todos los demás fines de la vida— debe ser la Política, entendiéndola como la ciencia arquitectónica suprema que busca el bien del conjunto de la ciudad (la polis), dentro del cual se inscribe el bien individual.

Cuestión 2.ª: Relacione las ideas del texto con la filosofía del autor o autora correspondiente

Este fragmento se relaciona con la filosofía aristotélica en tanto que es teleológica y sistemática. La idea de que «hay algún fin que queramos por sí mismo» es la piedra angular del pensamiento de Aristóteles, que concibe que toda la naturaleza, y especialmente la acción humana, está orientada hacia un fin (telos). El rechazo a la idea de que la cadena de deseos se prolongue «hasta el infinito», volviendo el deseo «vacío y vano», es un movimiento lógico característico de Aristóteles, que en su filosofía siempre busca un principio primero y estable —ya sea en la metafísica (el primer motor) o en la moral— para dar sentido a la realidad y a la acción. Este fin último o bien supremo es, en el desarrollo posterior de la Ética Nicomáquea, identificado con la Eudaimonía (la felicidad o el vivir bien), que para el filósofo no es un mero placer, sino la actividad del alma conforme a la virtud y a la función más propia del ser humano: la razón.

La conexión esencial del texto, sin embargo, reside en la subordinación de la ética a la Política. Al declarar que la Política es la ciencia «suprema y directiva en grado sumo», Aristóteles cristaliza su visión de que el ser humano es un «animal político» (Zóon Politikón). La Ética (el estudio del bien individual) y la Política (el estudio del bien colectivo) son inseparables: la plena realización y el logro del Bien individual solo es posible dentro de la estructura de la polis (la ciudad-estado). La tarea principal del Estado y de la ciencia Política es precisamente la de crear las leyes, la educación y las condiciones de vida necesarias para que sus ciudadanos puedan ejercitar la virtud y, de ese modo, alcanzar la Eudaimonía. Por lo tanto, la Política se erige como la ciencia arquitectónica que ordena y subordina a sí misma todos los demás saberes y fines para lograr el fin supremo y universal del hombre.

Cuestión 3.ª: Exponga cómo se ha abordado en otra época el problema filosófico planteado en el texto y confróntelo con el pensamiento de un autor o una autora de esa otra época. En este caso, como no hemos visto otra época, compara con Platón

El problema filosófico fundamental, que interroga sobre la naturaleza del bien supremo y la ciencia que debe alcanzarlo, fue el núcleo de la reflexión ética en la Antigüedad, heredado por Aristóteles de su maestro Platón y de Sócrates. Antes de ellos, los sofistas tendieron a relativizar el Bien a la ventaja personal o la convención, mientras que Sócrates, en una posición fundacional, estableció que el Bien era la Virtud ligada al conocimiento (intelectualismo moral). Sin embargo, es en la confrontación con Platón donde el problema adquiere su mayor profundidad.

Platón abordó el bien supremo de manera trascendente y metafísica, identificándolo con la idea del Bien, una entidad objetiva y universal que existe en el mundo de las Ideas, separada del mundo sensible. Este Bien platónico es la fuente de la verdad, la causa del conocimiento y el ser de todo lo real, y se accede a él mediante el duro ascenso dialéctico reservado al filósofo. Esta visión contrasta con la propuesta de Aristóteles. Mientras que Platón busca el Bien en un plano ideal para que el Filósofo-Rey contemple la verdad, Aristóteles lo busca de forma inmanente en la vida real, identificándolo con la Eudaimonía (la felicidad como una actividad virtuosa y lograble). La gran diferencia reside en la ciencia directiva: para Platón, la ciencia suprema es la Dialéctica o Filosofía pura, que apunta a la contemplación; para Aristóteles, es la Política, una ciencia práctica y arquitectónica que tiene el propósito directo de organizar la vida de la polis para que los ciudadanos alcancen esa felicidad terrenal. Así, si Platón ve el Bien como el modelo que ilumina el mundo desde fuera, Aristóteles lo concibe como el fin que se realiza dentro de la vida comunitaria y virtuosa.

![]()

Deja una respuesta