Contenidos

Platón, República, Libro VI, 504 d – 511 e (trad. de Conrado Eggers Lan), ed. Gredos, Madrid, 1988, pp. 326-337

—Pero ¿acaso —preguntó Adimanto— no son la justicia y lo demás que hemos descrito lo supremo, sino que hay algo todavía mayor?

—Mayor, ciertamente —respondí—. Y de esas cosas mismas no debemos contemplar, como hasta ahora, un bosquejo, sino no pararnos hasta tener un cuadro acabado. ¿No sería ridículo acaso que pusiésemos todos nuestros esfuerzos en otras cosas de escaso valor, de modo de alcanzar en ellas la mayor precisión y pureza posibles, y que no consideráramos dignas de la máxima precisión justamente a las cosas supremas?

—Efectivamente; pero en cuanto a lo que llamas ‘el estudio supremo’ y en cuanto a lo que trata, ¿te parece que podemos dejar pasar sin preguntarte qué es?

—Por cierto que no, pero también tú puedes preguntar. Por lo demás, me has oído hablar de eso no pocas veces; y ahora, o bien no recuerdas, o bien te propones plantear cuestiones para perturbarme. Es esto más bien lo que creo, porque con frecuencia me has escuchado decir que la Idea del Bien es el objeto del estudio supremo, a partir de la cual las cosas justas y todas las demás se vuelven útiles y valiosas. Y bien sabes que estoy por hablar de ello y, además, que no lo conocemos suficientemente. Pero también sabes que, si no lo conocemos, por más que conociéramos todas las demás cosas, sin aquello nada nos sería de valor, así como si poseemos algo sin el Bien. ¿O crees que da ventaja poseer cualquier cosa si no es buena, y comprender todas las demás cosas sin el Bien y sin comprender nada bello y bueno?

—¡Por Zeus que me parece que no!

—En todo caso sabes que a la mayoría le parece que el Bien es el placer, mientras a los más exquisitos la inteligencia.

—Sin duda.

—Y además, querido mío, los que piensan esto último no pueden mostrar qué clase de inteligencia, y se ven forzados a terminar por decir que es la inteligencia del bien.

—Cierto, y resulta ridículo.

—Claro, sobre todo si nos reprochan que no conocemos el bien y hablan como si a su vez lo supiesen; pues dicen que es la inteligencia del bien, como si comprendiéramos qué quieren decir cuando pronuncian la palabra ‘bien’.

—Es muy verdad.

—¿Y los que definen el bien como el placer? ¿Acaso incurren menos en error que los otros? ¿No se ven forzados a reconocer que hay placeres malos?

—Es forzoso.

—Pero en ese caso, pienso, les sucede que deben reconocer que las mismas cosas son buenas y malas. ¿No es así?

—Sí.

—También es manifiesto que hay muchas y grandes disputas en torno a esto.

—Sin duda.

—Ahora bien, es patente que, respecto de las cosas justas y bellas, muchos se atienen a las apariencias y, aunque no sean justas ni bellas, actúan y las adquieren como si lo fueran; respecto de las cosas buenas, en cambio, nadie se conforma con poseer apariencias, sino que buscan cosas reales y rechazan las que sólo parecen buenas.

—Así es.

—Veamos. Lo que toda alma persigue y por lo cual hace todo, adivinando que existe, pero sumida en dificultades frente a eso y sin poder captar suficientemente qué es, ni recurrir a una sólida creencia como sucede respecto de otras cosas, que es lo que hace perder lo que puede haber en ellas de ventajoso; algo de esta índole y magnitud, ¿diremos que debe permanecer en tinieblas para aquellos que son los mejores en el Estado y con los cuales hemos de llevar a cabo nuestros intentos?

—Ni en lo más mínimo.

—Pienso, en todo caso, que, si se desconoce en qué sentido las cosas justas y bellas del Estado son buenas, no sirve de mucho tener un guardián que ignore esto en ellas; y presiento que nadie conocerá adecuadamente las cosas justas y bellas antes de conocer en qué sentido son buenas.

—Presientes bien.

—Pues entonces nuestro Estado estará perfectamente organizado, si el guardián que lo vigila es alguien que posee el conocimiento de estas cosas.

—Forzosamente. Pero tú, Sócrates, ¿qué dices que es el bien? ¿Ciencia, placer o alguna otra cosa?

—¡Hombre! Ya veo bien claro que no te contentarás con lo que opinen otros acerca de eso.

—Es que no me parece correcto, Sócrates, que haya que atenerse a las opiniones de otros y no a las de uno, tras haberse ocupado tanto tiempo de esas cosas.

—Pero ¿es que acaso te parece correcto decir acerca de ellas, como si se supiese, algo que no se sabe?

—Como si se supiera, de ningún modo, pero sí como quien está dispuesto a exponer, como su pensamiento, aquello que piensa.

—Pues bien —dije—. ¿No percibes que las opiniones sin ciencia son todas lamentables? En el mejor de los casos, ciegas. ¿O te parece que los ciegos que hacen correctamente su camino se diferencian en algo de los que tienen opiniones verdaderas sin inteligencia?

—En nada.

—¿Quieres acaso contemplar cosas lamentables, ciegas y tortuosas, en lugar de oírlas de otros claras y bellas?

—¡Por Zeus! —exclamó Glaucón—. No te retires, Sócrates, como si ya estuvieras al final. Pues nosotros estaremos satisfechos si, del modo en que discurriste acerca de la justicia, la moderación y lo demás, así discurres acerca del bien.

—Por mi parte, yo también estaré más que satisfecho. Pero me temo que no sea capaz y que, por entusiasmarme, me desacredite y haga el ridículo. Pero dejemos por ahora, dichosos amigos, lo que es en sí mismo el Bien; pues me parece demasiado como para que el presente impulso permita en este momento alcanzar lo que juzgo de él. En cuanto a lo que parece un vástago del Bien y lo que más se le asemeja, en cambio, estoy dispuesto a hablar, si os place a vosotros; si no, dejamos la cuestión.

—Habla, entonces, y nos debes para otra oportunidad el relato acerca del padre.

—Ojalá que yo pueda pagarlo y vosotros recibirlo; y no sólo los intereses, como ahora; por ahora recibid esta criatura y vástago del Bien en sí. Cuidaos que no os engañe involuntariamente de algún modo, rindiéndoos cuenta fraudulenta del interés.

—Nos cuidaremos cuanto podamos; pero tú limítate a hablar.

—Para eso debo estar de acuerdo con vosotros y recordaros lo que he dicho antes y a menudo hemos hablado en otras oportunidades.

—¿Sobre qué?

—Que hay muchas cosas bellas, muchas buenas, y así, con cada multiplicidad, decimos que existe y la distinguimos con el lenguaje.

—Lo decimos, en efecto.

—También afirmamos que hay algo Bello en sí y Bueno en sí y, análogamente, respecto de todas aquellas cosas que postulábamos como múltiples; a la inversa, a su vez postulamos cada multiplicidad como siendo una unidad, de acuerdo con una Idea única, y denominamos a cada una ‘lo que es’.

—Así es.

—Y de aquellas cosas decimos que son vistas pero no pensadas, mientras que, por su parte, las Ideas son pensadas, mas no vistas.

—Indudablemente.

—Ahora bien, ¿por medio de qué vemos las cosas visibles?

—Por medio de la vista.

—En efecto, y por medio del oído las audibles, y por medio de las demás percepciones todas las cosas perceptibles. ¿No es así?

—Sí.

—Pues bien, ¿has advertido que el artesano de las percepciones modeló mucho más perfectamente la facultad de ver y de ser visto?

—En realidad, no.

—Examina lo siguiente: ¿hay algo de otro género que el oído necesita para oír y la voz para ser oída, de modo que, si este tercer género no se hace presente, uno no oirá y la otra no se oirá?

—No, nada.

—Tampoco necesitan de algo de esa índole muchos otros poderes, pienso, por no decir ninguno. ¿O puedes decir alguno?

—No, por cierto.

—Pero, al poder de ver y de ser visto, ¿no piensas que le falta algo?

—¿Qué cosa?

—Si la vista está presente en los ojos y lista para que se use de ella, y el color está presente en los objetos, pero no se añade un tercer género que hay por naturaleza específicamente para ello, bien sabes que la vista no verá nada y los colores serán invisibles.

—¿A qué te refieres?

—A lo que tú llamas ‘luz’.

—Dices la verdad.

—Por consiguiente, el sentido de la vista y el poder de ser visto se hallan ligados por un vínculo de una especie nada pequeña, de mayor estima que las demás ligazones de los sentidos, salvo que la luz no sea estimable.

—Está muy lejos de no ser estimable.

—Pues bien, ¿a cuál de los dioses que hay en el cielo atribuyes la autoría de aquello por lo cual la luz hace que la vista vea y que las más hermosas cosas visibles sean vistas?

—Al mismo que tú y que cualquiera de los demás, ya que es evidente que preguntas por el sol.

—Y la vista, ¿no es por naturaleza en relación a este dios lo siguiente?

—¿Cómo?

—Ni la vista misma, ni aquello en lo cual se produce —lo que llamamos ‘ojo’—, son el sol.

—Claro que no.

—Pero es el más afín al sol, pienso, de los órganos que conciernen a los sentidos.

—Con mucho.

—Y la facultad que posee, ¿no es algo así como un fluido que le es dispensado por el sol?

—Ciertamente.

—En tal caso, el sol no es la vista pero, al ser su causa, es visto por ella misma.

—Así es.

—Entonces ya podéis decir qué entendía yo por el vástago del Bien, al que el Bien ha engendrado análogo a sí mismo. De este modo, lo que en el ámbito inteligible es el Bien respecto de la inteligencia y de lo que se intelige, esto es el sol en el ámbito visible respecto de la vista y de lo que se ve.

—¿Cómo? Explícate.

—Bien sabes que los ojos, cuando se los vuelve sobre objetos cuyos colores no están ya iluminados por la luz del día sino por el resplandor de la luna, ven débilmente, como si no tuvieran claridad en la vista.

—Efectivamente.

—Pero cuando el sol brilla sobre ellos, ven nítidamente, y parece como si estos mismos ojos tuvieran la claridad.

—Sin duda.

—Del mismo modo piensa así lo que corresponde al alma: cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, intelige, conoce y parece tener inteligencia; pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad, que nace y perece, entonces opina y percibe débilmente con opiniones que la hacen ir de aquí para allá, y da la impresión de no tener inteligencia.

—Eso parece, en efecto.

—Entonces, lo que aporta la verdad a las cosas cognoscibles y otorga al que conoce el poder de conocer, puedes decir que es la Idea del Bien. Y por ser causa de la ciencia y de la verdad, concíbela como cognoscible; y aun siendo bellos tanto el conocimiento como la verdad, si estimamos correctamente el asunto, tendremos a la idea del Bien por algo distinto y más bello por [sic en orig.] ellas. Y así como dijimos que era correcto tomar a la luz y a la vista por afines al sol pero que sería erróneo creer que son el sol, análogamente ahora es correcto pensar que ambas cosas, la verdad y la ciencia, son afines al Bien, pero sería equivocado creer que una u otra fueran el Bien, ya que la condición del Bien es mucho más digna de estima.

—Hablas de una belleza extraordinaria, puesto que produce la ciencia y la verdad, y además está por encima de ellas en cuanto a hermosura. Sin duda, no te refieres al placer.

—¡Dios nos libre! Más bien prosigue examinando nuestra comparación.

—¿De qué modo?

—Pienso que puedes decir que el sol no sólo aporta a lo que se ve la propiedad de ser visto, sino también la génesis, el crecimiento y la nutrición, sin ser él mismo génesis.

—Claro que no.

—Y así dirás que a las cosas cognoscibles les viene del Bien no sólo el ser conocidas, sino también de él les llega el existir y la esencia, aunque el Bien no sea esencia, sino algo que se eleva más allá de la esencia en cuanto a dignidad y a potencia.

Y Glaucón se echó a reír:

—¡Por Apolo!, exclamó. ¡Qué elevación demoníaca!

—Tú eres culpable —repliqué—, pues me has forzado a decir lo que pensaba sobre ello.

—Está bien; de ningún modo te detengas, sino prosigue explicando la similitud respecto del sol, si es que te queda algo por decir.

—Bueno, es mucho lo que queda.

—Entonces no dejes de lado ni lo más mínimo.

—Me temo que voy a dejar mucho de lado; no obstante, no omitiré lo que en este momento me sea posible.

—No, por favor.

—Piensa entonces, como decíamos, cuáles son los dos que reinan: uno, el del género y ámbito inteligibles; otro, el del visible, y no digo ‘el del cielo’ para que no creas que hago juego de palabras. ¿Captas estas dos especies, la visible y la inteligible?

—Las capto.

—Toma ahora una línea dividida en dos partes desiguales; divide nuevamente cada sección según la misma proporción, la del género de lo que se ve y otra la del que se intelige, y tendrás distinta oscuridad y claridad relativas; así tenemos primeramente, en el género de lo que se ve, una sección de imágenes. Llamo ‘imágenes’ en primer lugar a las sombras, luego a los reflejos en el agua y en todas las cosas que, por su constitución, son densas, lisas y brillantes, y a todo lo de esa índole. ¿Te das cuenta?

—Me doy cuenta.

—Pon ahora la otra sección de la que ésta ofrece imágenes, a la que corresponden los animales que viven en nuestro derredor, así como todo lo que crece, y también el género íntegro de cosas fabricadas por el hombre.

—Pongámoslo.

—¿Estás dispuesto a declarar que la línea ha quedado dividida, en cuanto a su verdad y no verdad, de modo tal que lo opinable es a lo cognoscible como la copia es a aquello de lo que es copiado?

—Estoy muy dispuesto.

—Ahora examina si no hay que dividir también la sección de lo inteligible.

—¿De qué modo?

—De éste. Por un lado, en la primera parte de ella, el alma, sirviéndose de las cosas antes imitadas como si fueran imágenes, se ve forzada a indagar a partir de supuestos, marchando no hasta un principio sino hacia una conclusión. Por otro lado, en la segunda parte, avanza hasta un principio no supuesto, partiendo de un supuesto y sin recurrir a imágenes —a diferencia del otro caso—, efectuando el camino con Ideas mismas y por medio de Ideas.

—No he aprehendido suficientemente esto que dices.

—Pues veamos nuevamente; será más fácil que entiendas si te digo esto antes. Creo que sabes que los que se ocupan de geometría y de cálculo suponen lo impar y lo par, las figuras y tres clases de ángulos y cosas afines, según lo que investigan en cada caso. Como si las conocieran, las adoptan como supuestos, y de ahí en adelante no estiman que deban dar cuenta de ellas ni a sí mismos ni a otros, como si fueran evidentes a cualquiera; antes bien, partiendo de ellas atraviesan el resto de modo consecuente, para concluir en aquello que proponían al examen.

—Sí, esto lo sé.

—Sabes, por consiguiente, que se sirven de figuras visibles y hacen discursos acerca de ellas, aunque no pensando en éstas sino en aquellas cosas a las cuales éstas se parecen, discurriendo en vista al Cuadrado en sí y a la Diagonal en sí, y no en vista de la que dibujan, y así con lo demás. De las cosas mismas que configuran y dibujan hay sombras e imágenes en el agua, y de estas cosas que dibujan se sirven como imágenes, buscando divisar aquellas cosas en sí que no podrían divisar de otro modo que con el pensamiento.

—Dices verdad.

—A esto me refería como la especie inteligible. Pero en esta su primera sección, el alma se ve forzada a servirse de supuestos en su búsqueda, sin avanzar hacia un principio, por no poder remontarse más allá de los supuestos. Y para eso usa como imágenes a los objetos que abajo eran imitados, y que habían sido conjeturados y estimados como claros respecto de los que eran sus imitaciones.

—Comprendo que te refieres a la geometría y a las artes afines.

—Comprende entonces la otra sección de lo inteligible, cuando afirmo que en ella la razón misma aprehende, por medio de la facultad dialéctica, y hace de los supuestos no principios sino realmente supuestos, que son como peldaños y trampolines hasta el principio del todo, que es no supuesto, y, tras aferrarse a él, ateniéndose a las cosas que de él dependen, desciende hasta una conclusión, sin servirse para nada de lo sensible, sino de Ideas, a través de Ideas y en dirección a Ideas, hasta concluir en Ideas.

—Comprendo, aunque no suficientemente, ya que creo que tienes en mente una tarea enorme: quieres distinguir lo que de lo real e inteligible es estudiado por la ciencia dialéctica, estableciendo que es más claro que lo estudiado por las llamadas ‘artes’, para las cuales los supuestos son principios. Y los que los estudian se ven forzados a estudiarlos por medio del pensamiento discursivo, aunque no por los sentidos. Pero a raíz de no hacer el examen avanzando hacia un principio sino a partir de supuestos, te parece que no poseen inteligencia acerca de ellos, aunque sean inteligibles junto a un principio. Y creo que llamas ‘pensamiento discursivo’ al estado mental de los geómetras y similares, pero no ‘inteligencia’; como si el ‘pensamiento discursivo’ fuera algo intermedio entre la opinión y la inteligencia.

—Entendiste perfectamente. Y ahora aplica a las cuatro secciones estas cuatro afecciones que se generan en el alma; inteligencia, a la suprema; pensamiento discursivo, a la segunda; a la tercera asigna la creencia y a la cuarta la conjetura; y ordénalas proporcionadamente, considerando que cuanto más participen de la verdad tanto más participan de la claridad.

—Entiendo, y estoy de acuerdo en ordenarlas como dices.

Explicación del texto

Este es un texto fundamental de Platón, obtenido de su libro República. Aunque el lenguaje pueda parecer un poco antiguo, las ideas que plantea son potentísimas. Vamos a desglosarlo paso a paso, como si estuviéramos en una clase.

Imagina la escena: Sócrates está charlando con sus amigos, entre ellos Adimanto y Glaucón. Han estado horas diseñando la ciudad-Estado perfecta, definiendo qué es la justicia, la valentía, la moderación, etc. Cuando parece que ya han terminado, salta la pregunta clave.

Parte 1: Hay algo más importante que la Justicia

El texto dice:

—Pero ¿acaso —preguntó Adimanto— no son la justicia y lo demás que hemos descrito lo supremo, sino que hay algo todavía mayor? —Mayor, ciertamente —respondí—. […] con frecuencia me has escuchado decir que la Idea del Bien es el objeto del estudio supremo, a partir de la cual las cosas justas y todas las demás se vuelven útiles y valiosas.

En palabras más sencillas:

Adimanto pregunta: «Oye, Sócrates, hemos definido la justicia y un montón de cosas chulas. ¿Ya está? ¿Es eso lo más importante que hay que saber?». Y Sócrates le responde: «¡Qué va! Hay algo mucho más grande. Es la Idea del Bien«.

¿Qué es esta «Idea del Bien»?

Piensa en ello como el «porqué» definitivo. Para Platón, las cosas no son justas, bellas o valientes porque sí. Son justas, bellas o valientes porque participan de una idea perfecta y universal de «Bien».

- Analogía: Imagina que tienes un montón de herramientas: un martillo, una sierra, un destornillador. Son útiles, ¿verdad? Pero su utilidad real solo tiene sentido si tienes un propósito para ellas, como construir una silla. La idea del Bien es ese propósito final. Es lo que hace que la justicia sea útil, que la valentía tenga valor y que el conocimiento sirva para algo. Sin el Bien, todo lo demás es inútil.

Sócrates critica a los que dicen que el Bien es el placer (porque hay placeres malos) o que es la inteligencia (porque te obliga a preguntar: «¿inteligencia de qué?», y la respuesta es «del bien», lo que es un razonamiento circular y no explica nada).

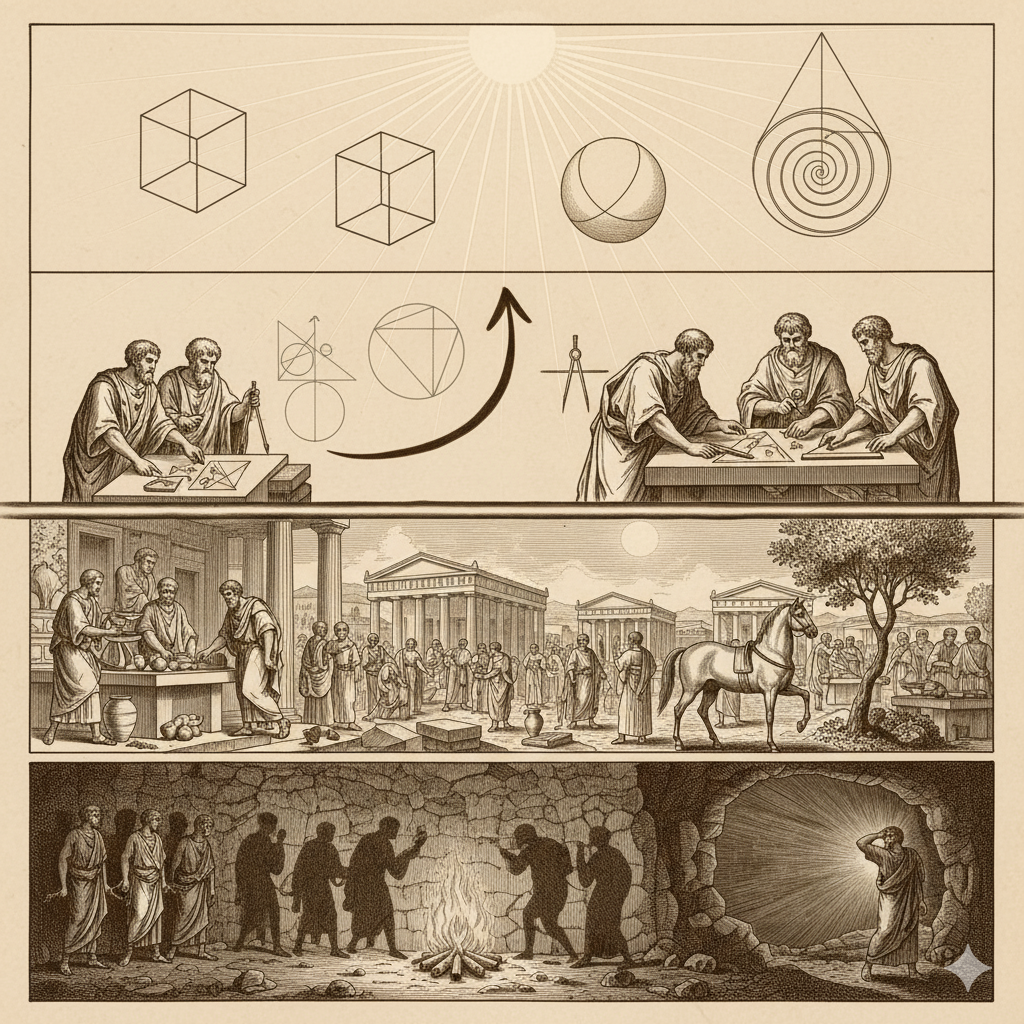

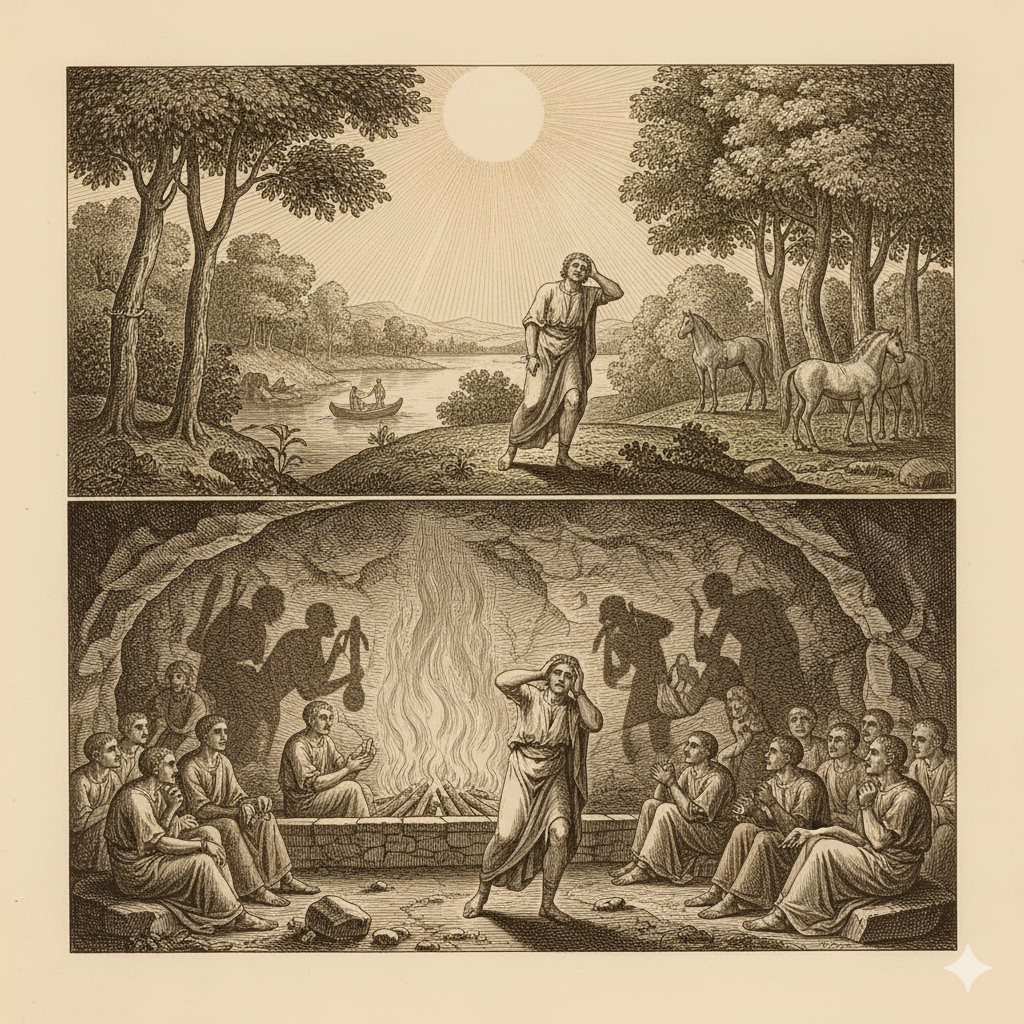

Parte 2: La gran metáfora del sol (el «hijo» del Bien)

El texto dice:

Sócrates admite que no puede explicar directamente qué es el Bien, así que usará una analogía: hablará del «vástago del Bien» (su hijo o descendiente), que es el Sol.

De este modo, lo que en el ámbito inteligible es el Bien respecto de la inteligencia y de lo que se intelige, esto es el sol en el ámbito visible respecto de la vista y de lo que se ve.

En palabras más sencillas:

Sócrates dice: «Miren, explicar la Idea del Bien directamente es demasiado complicado. Pero puedo explicarles cómo funciona a través de algo que todos conocemos: el Sol».

Aquí establece una de las analogías más famosas de la filosofía. La divide en dos mundos o «ámbitos»:

- El mundo visible (lo que podemos ver con los ojos)

- Para poder ver, necesitas tres cosas: tus ojos (el órgano), los objetos (lo que quieres ver) y, fundamentalmente, la LUZ.

- ¿De dónde viene esa luz? Del Sol.

- Además, el Sol no solo nos da la luz para ver, sino que también es la fuente de la vida y el crecimiento de los objetos (la génesis, el crecimiento, la nutrición).

- El mundo inteligible (lo que podemos entender con la mente)

- Para poder conocer, también necesitas tres cosas: tu alma/mente (el órgano de conocimiento), las Ideas (los conceptos perfectos como la Justicia en sí, la Belleza en sí) y, fundamentalmente, la VERDAD.

- ¿De dónde viene esa «luz» de la Verdad? De la Idea del Bien.

- Además, la Idea del Bien no solo ilumina las otras Ideas para que nuestra mente las pueda «ver» (entender), sino que también es la causa de su existencia y de su esencia.

Resumen de la analogía:

| Mundo visible | Mundo inteligible (de las Ideas) | |

| Fuente de «luz» y de ser | El sol | La Idea del Bien |

| Órgano para percibir | El ojo (la vista) | El alma (la inteligencia) |

| Lo que se percibe | Objetos físicos | Las Ideas (Justicia, Belleza, etc.) |

| Lo que conecta ambos | La luz | La Verdad |

La conclusión es brutal: así como el Sol está por encima de todo lo que vemos y le da vida, la Idea del Bien está por encima de todo lo que podemos conocer (incluso por encima de la propia existencia) y le da sentido y realidad a todo.

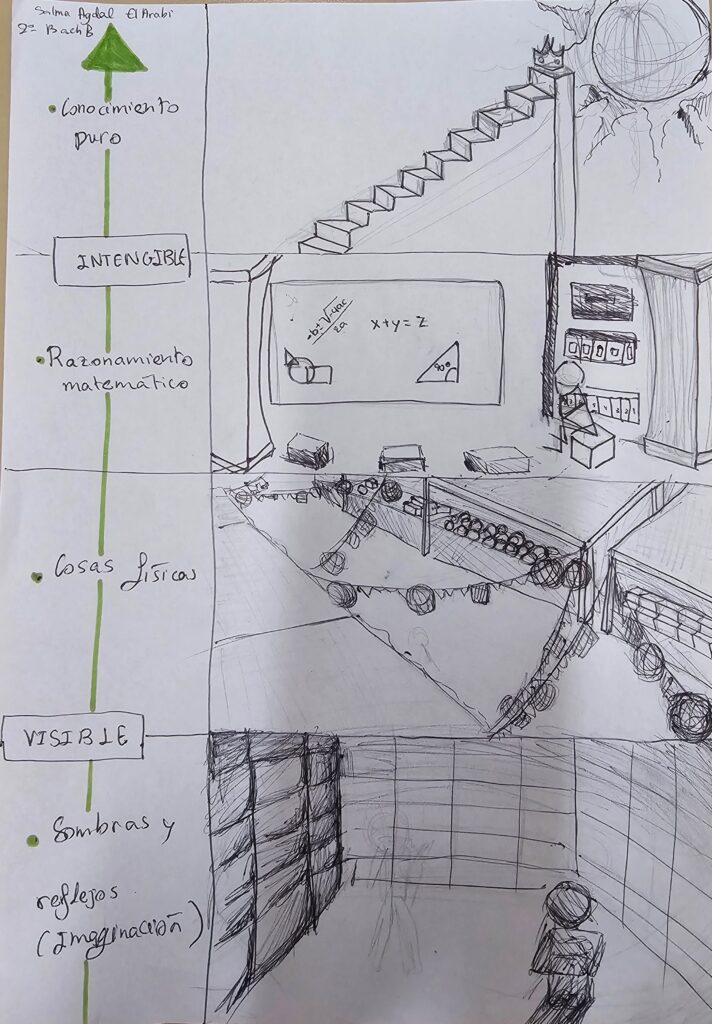

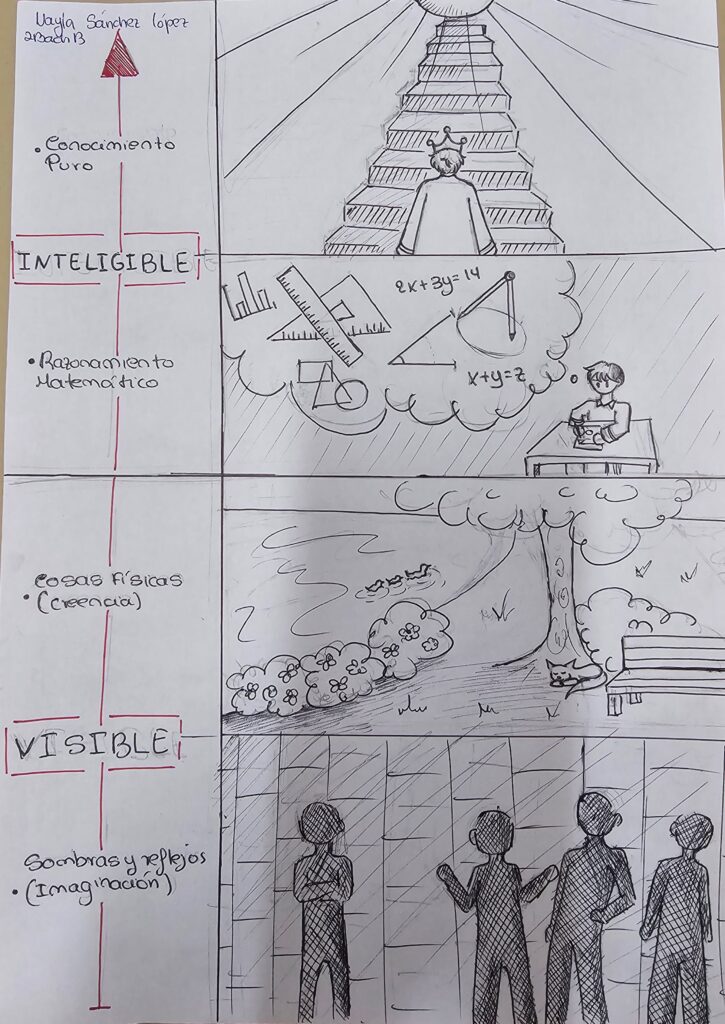

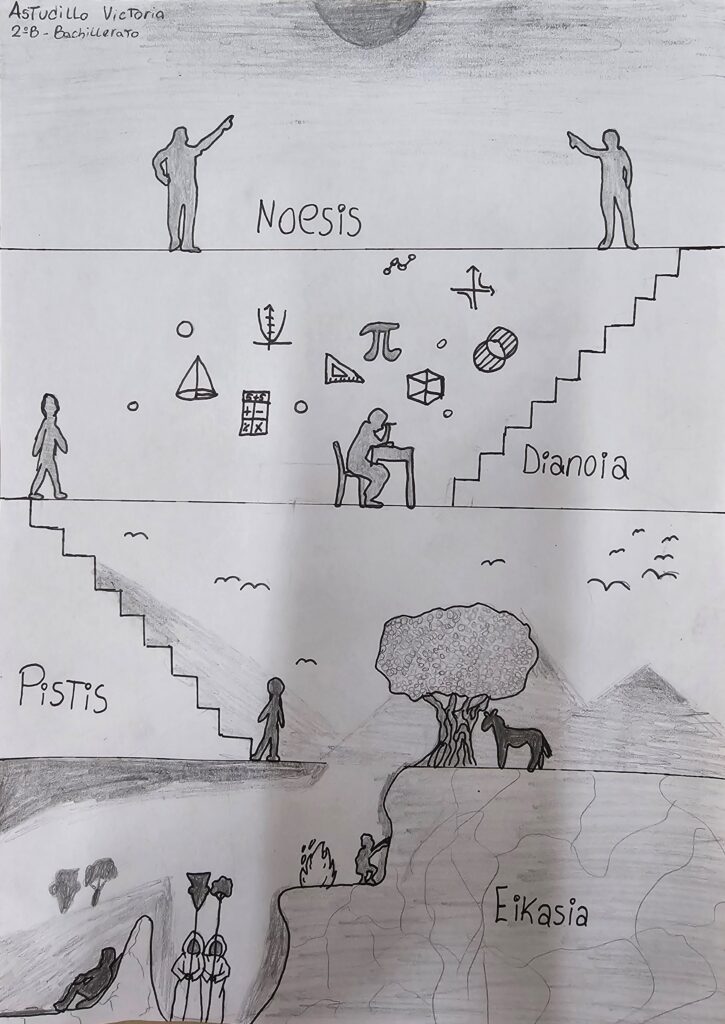

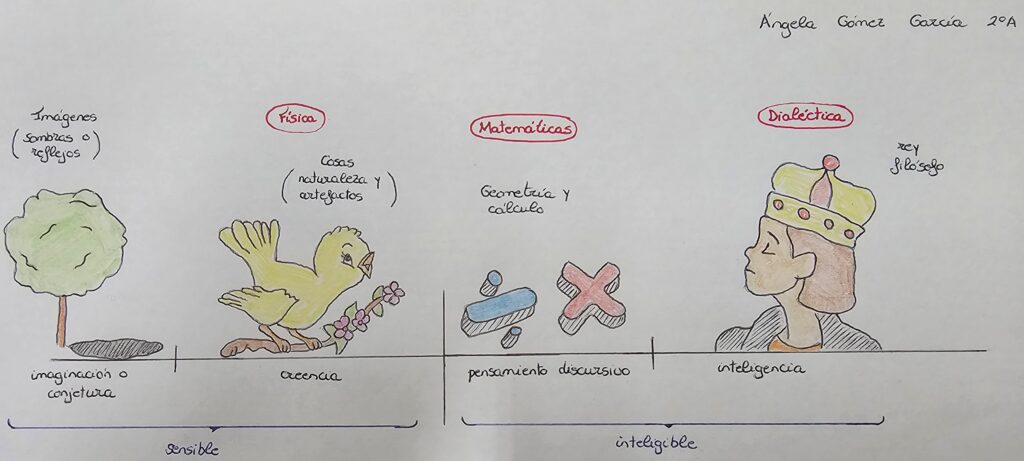

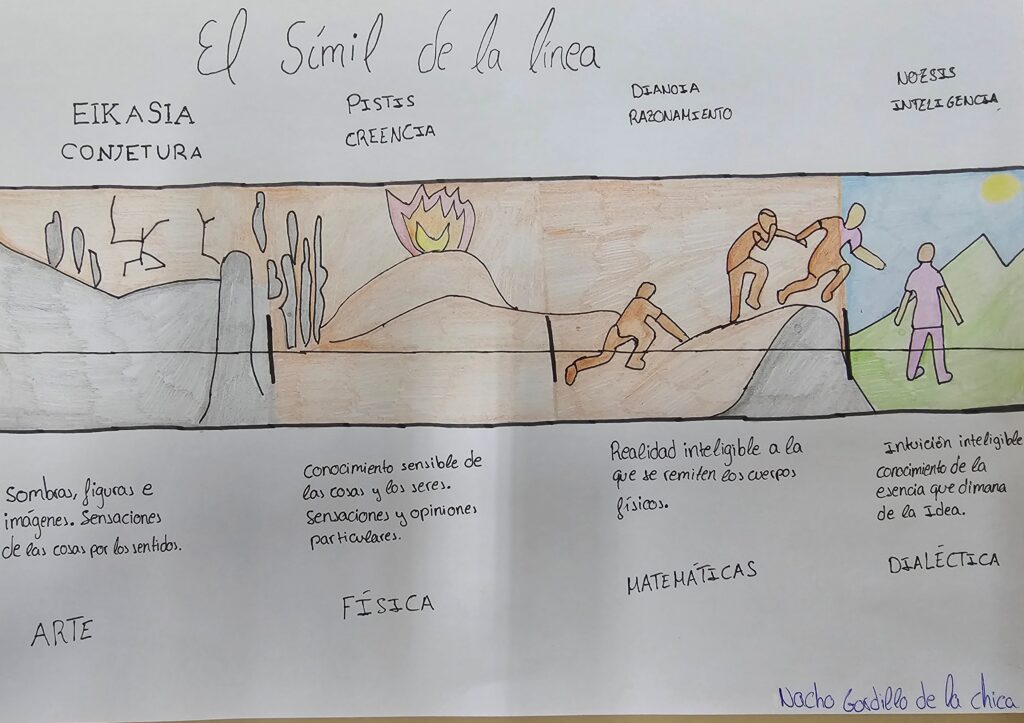

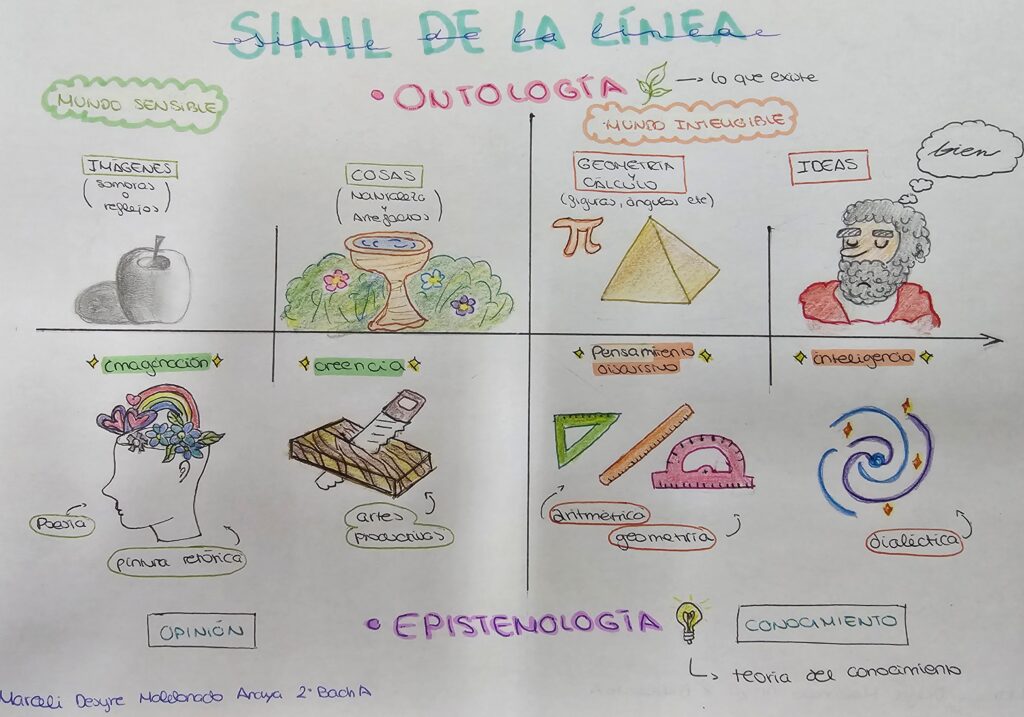

Parte 3: El mapa de la realidad (el símil de la línea dividida)

Toma ahora una línea dividida en dos partes desiguales; divide nuevamente cada sección según la misma proporción… y tendrás distinta oscuridad y claridad relativas…

En palabras sencillas:

Para que quede aún más claro, Sócrates nos pide que imaginemos una línea y la dividamos para crear un «mapa» de todo lo que existe y de cómo podemos conocerlo. Es como una escalera que va desde la ignorancia más absoluta hasta el conocimiento más puro.

Imagina una línea vertical. La partimos en dos mitades desiguales: la de abajo es el mundo visible y la de arriba es el mundo inteligible. Ahora, cada una de esas mitades la volvemos a dividir en la misma proporción. Nos quedan 4 secciones:

(↑ Hacia el conocimiento y la verdad ↑)

4. Inteligencia pura (noesis):

- ¿Qué hay aquí? Las Ideas puras, y en la cima de todo, la Idea del Bien.

- ¿Cómo lo conocemos? A través de la dialéctica (la filosofía). Es el razonamiento puro, sin necesidad de ejemplos físicos. Es entender el «porqué» de todo, el principio fundamental. Es el conocimiento verdadero.

3. Pensamiento discursivo (dianoia):

- ¿Qué hay aquí? Conceptos matemáticos y geométricos.

- ¿Cómo lo conocemos? Usando la lógica y la razón, pero todavía apoyándonos en «imágenes» del mundo visible (como dibujar un triángulo para estudiar sus propiedades). Partimos de hipótesis («supongamos que esto es un triángulo rectángulo…») para llegar a conclusiones.

(—- LÍNEA DIVISORIA: SALTO DE LA OPINIÓN AL CONOCIMIENTO —-)

2. Creencia (pistis):

- ¿Qué hay aquí? Los objetos físicos reales: animales, plantas, cosas que fabricamos.

- ¿Cómo lo conocemos? A través de los sentidos. Creemos que esta es la realidad «real», porque la podemos tocar y ver. La mayoría de la gente vive en este nivel.

1. Conjetura o imaginación (eikasia):

- ¿Qué hay aquí? Sombras, reflejos, imágenes. Es la copia de la copia.

- ¿Cómo lo conocemos? De la forma más vaga y superficial posible. Es como creer que la sombra de un perro es el perro.

(↓ Hacia la ignorancia y las apariencias ↓)

En resumen, para ti y tus compañeros:

Este texto de Platón es una invitación a un viaje intelectual. Te dice:

- No te conformes con las apariencias: La mayor parte de lo que llamamos «realidad» (el mundo visible) es solo una sombra o una copia imperfecta de una realidad más verdadera y perfecta (el mundo de las Ideas).

- Busca el «porqué» de las cosas: La justicia, la belleza y todo lo que tiene valor solo lo tienen porque, de alguna manera, están conectados con una fuente última de todo lo bueno: la Idea del Bien.

- El conocimiento es un ascenso: Conocer no es solo acumular datos. Es un proceso de ascenso, como subir por la línea dividida. Hay que pasar de las sombras y los objetos físicos al pensamiento abstracto de las matemáticas, para finalmente llegar a la filosofía, que intenta comprender las Ideas puras y el principio de todo.

- El Bien es como el sol: Es la fuente de toda realidad y de todo conocimiento. No podemos mirarlo directamente, pero gracias a su «luz», podemos entender todo lo demás.

Básicamente, Platón te está retando a no quedarte en la superficie de las cosas y a preguntarte por los principios fundamentales que le dan sentido a todo lo que te rodea.

Preguntas para el debate

Este texto es una mina de oro para generar un buen debate. Aquí tienes una serie de preguntas, organizadas por temas, para discutir en clase. Están diseñadas para que conectéis las ideas de Platón con vuestro propio mundo.

Tema 1: ¿Qué es «el Bien» en nuestra vida?

- Sócrates critica a quienes definen el Bien como «placer» o como «inteligencia». Hoy en día, muchas personas viven buscando la felicidad (a menudo ligada al placer) o el éxito (a menudo ligado a la inteligencia o el conocimiento práctico). ¿Creéis que una vida buena se reduce a maximizar el placer y minimizar el dolor, o a ser muy inteligente y exitoso? ¿O tenía razón Platón al decir que necesitamos «algo más»?

- Para pensar: ¿Puede existir una persona muy inteligente y exitosa que no sea «buena»? ¿Puede una vida llena de placeres momentáneos sentirse vacía al final?

- Platón afirma que sin conocer la «Idea del Bien», las demás virtudes como la justicia o la valentía no sirven para nada. ¿Es necesario tener una gran teoría filosófica sobre qué es el Bien para ser una buena persona en el día a día? ¿O las buenas acciones son lo que cuenta, sin importar si uno ha reflexionado sobre su propósito último?

- Para pensar: ¿Confiáis más en una persona que actúa correctamente por instinto o hábito, o en alguien que lo hace después de una profunda reflexión filosófica sobre por qué es lo correcto?

Tema 2: Apariencia vs. Realidad en el Siglo XXI

- Dice el texto: «…respecto de las cosas buenas, en cambio, nadie se conforma con poseer apariencias, sino que buscan cosas reales…». ¿Creéis que esta afirmación sigue siendo cierta en la era de las redes sociales, donde la «apariencia» de una vida feliz, exitosa o justa a menudo parece más importante que la realidad?

- Para pensar: ¿Buscamos realmente ser felices o nos conformamos con parecer felices ante los demás? ¿Qué relación tiene esto con la parte más baja de la «línea dividida» de Platón (el mundo de las imágenes y las sombras)?

- La analogía del Sol nos dice que la Idea del Bien ilumina la verdad, igual que el Sol ilumina los objetos. En un mundo con «fake news», desinformación y «posverdad», ¿qué sería nuestro «Sol» particular? ¿Dónde buscamos hoy esa «luz» que nos permita distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo?

- Para pensar: ¿Es la ciencia nuestro Sol? ¿Son los datos? ¿La ética? ¿La opinión de la mayoría? ¿O hemos perdido esa fuente única de «iluminación»?

Tema 3: ¿Quién debería gobernarnos?

- Sócrates insiste en que el guardián o gobernante del Estado debe ser alguien que conozca la Idea del Bien, para que no gobierne «a ciegas». Si aplicáramos esto hoy, ¿deberían nuestros líderes políticos ser filósofos? ¿O preferimos que sean expertos en economía, gestión o derecho, aunque no se dediquen a pensar en ideas abstractas como «el Bien»?

- Para pensar: ¿Cuáles son los riesgos de un gobernante puramente pragmático sin una brújula moral clara? ¿Y los riesgos de un gobernante «filósofo» que podría estar desconectado de los problemas reales de la gente?

Tema 4: El valor del conocimiento

- En la «línea dividida», Platón coloca el conocimiento filosófico (la inteligencia o noesis) por encima del conocimiento matemático y científico (el pensamiento discursivo o dianoia). En nuestra sociedad, que valora tanto la ciencia y la tecnología, ¿estamos de acuerdo con esta jerarquía? ¿Es la filosofía una forma de conocimiento «superior» a la ciencia, o simplemente diferente?

- Para pensar: ¿Puede la ciencia decirnos cómo deberíamos vivir, o solo puede describir cómo es el mundo? ¿Para qué tipo de preguntas necesitamos la filosofía y para cuáles la ciencia?

- El texto describe la educación como un ascenso, un viaje desde la contemplación de sombras hasta la comprensión de las Ideas puras. ¿Cuál debería ser el objetivo principal de vuestra educación (instituto, universidad…)? ¿Debe prepararos para un trabajo y daros herramientas prácticas, o debe ayudaros a «ascender por la línea» para ser personas más críticas y reflexivas que buscan la verdad? ¿Pueden ser ambas cosas a la vez?

![]()

Deja una respuesta