Contenidos

La condición humana. (trad. de Ramón Gil Novales), ed. Paidós, Barcelona, 1993, capítulo I: “La condición humana”, pp. 21-33

Capítulo 1

La condición humana

1. Vita activa y la condición humana

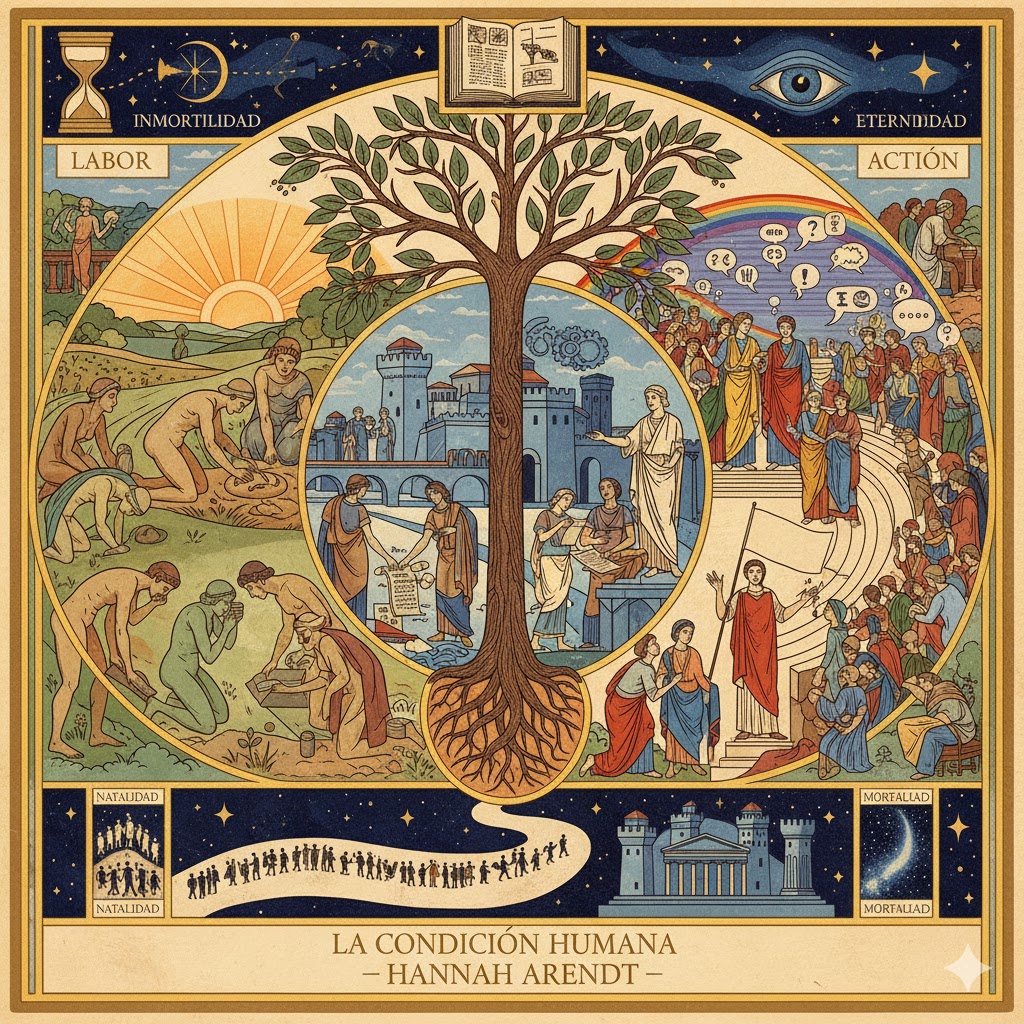

Con la expresión vita activa me propongo designar tres actividades fundamentales: labor, trabajo y acción. Son fundamentales porque cada una corresponde a una de las condiciones básicas bajo las que se ha dado al hombre la vida en la tierra.

Labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. La condición humana de la labor es la misma vida.

Trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un «artificial» mundo de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites se alberga cada una de las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y trasciende a todas ellas. La condición humana del trabajo es la mundanidad.

La acción, única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el Hombre, vivan en la Tierra y habiten en el mundo. Mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente la condición – no sólo la conditio sine qua non, sino la conditio per quam – de toda vida política. Así, el idioma de los romanos, quizás el pueblo más político que hemos conocido, empleaba las expresiones «vivir» y «estar entre hombres» (inter homines esse) o «morir» y «cesar de estar entre hombres» (inter homines esse desinere) como sinónimos. Pero en su forma más elemental, la condición humana de la acción está implícita incluso en el Génesis («y los creó macho y hembra»), si entendemos que esta historia de la creación del hombre se distingue en principio de la que nos dice que Dios creó originalmente el Hombre (adam), a «él» y no a «ellos», con lo que la multitud de seres humanos se convierte en resultado de la multiplicación.* La acción sería un lujo innecesario, una caprichosa interferencia en las leyes generales de la conducta, si los hombres fueran de manera interminable repeticiones reproducibles del mismo modelo, cuya naturaleza o esencia fuera la misma para todos y tan predecible como la naturaleza o esencia de cualquier otra cosa. La pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá.

Estas tres actividades y sus correspondientes condiciones están íntimamente relacionadas con la condición más general de la existencia humana: nacimiento y muerte, natalidad y mortalidad. La labor no sólo asegura la supervivencia individual, sino también la vida de la especie. El trabajo y su producto artificial hecho por el hombre, concede una medida de permanencia y durabilidad a la futilidad de la vida mortal y al efímero carácter del tiempo humano. La acción, hasta donde se compromete en establecer y preservar los cuerpos políticos, crea la condición para el recuerdo, esto es, para la historia. Labor y trabajo, así como la acción, están también enraizados en la natalidad, ya que tienen la misión de proporcionar y preservar – prever y contar con – el constante aflujo de nuevos llegados que nacen en el mundo como extraños. Sin embargo, de las tres, la acción mantiene la más estrecha relación con la condición humana de la natalidad; el nuevo comienzo inherente al nacimiento se deja sentir en el mundo sólo porque el recién llegado posee la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar. En este sentido de iniciativa, un elemento de acción, y por lo tanto de natalidad, es inherente a todas las actividades humanas. Más aún, ya que la acción es la actividad política por excelencia, la natalidad, y no la mortalidad, puede ser la categoría central del pensamiento político, diferenciado del metafísico.

La condición humana abarca más que las condiciones bajo las que se ha dado la vida al hombre. Los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entran en contacto se convierten de inmediato en una condición de su existencia. El mundo en el que la vita activa se consume, está formado de cosas producidas por las actividades humanas; pero las cosas que deben su existencia exclusivamente a los hombres condicionan de manera constante a sus productores humanos. Además, de las condiciones bajo las que se da la vida del hombre en la Tierra, y en parte fuera de ellas, los hombres crean de continuo sus propias y autoproducidas condiciones que, no obstante su origen humano y variabilidad, poseen el mismo poder condicionante que las cosas naturales. Cualquier cosa que toca o entra en mantenido contacto con la vida humana asume de inmediato el carácter de condición de la existencia humana. De ahí que los hombres, no importa lo que hagan, son siempre seres condicionados. […]

Para evitar el malentendido: la condición humana no es lo mismo que la naturaleza humana, y la suma total de actividades y capacidades que corresponden a la condición humana no constituye nada semejante a la naturaleza humana. Ni las que discutimos aquí, ni las que omitimos, como pensamiento y razón, ni siquiera la más minuciosa enumeración de todas ellas, constituyen las características esenciales de la existencia humana, en el sentido de que sin ellas dejaría de ser humana dicha existencia. El cambio más radical que cabe imaginar en la condición humana sería la emigración de los hombres desde la Tierra hasta otro planeta. Tal acontecimiento, ya no totalmente imposible, llevaría consigo que el hombre habría de vivir bajo condiciones hechas por el hombre, radicalmente diferentes de las que le ofrece la Tierra. Ni labor, ni trabajo, ni acción, ni pensamiento, tendrían sentido tal como los conocemos. No obstante, incluso estos hipotéticos vagabundos seguirían siendo humanos; pero el único juicio que podemos hacer con respecto a su «naturaleza» es que continuarían siendo seres condicionados, si bien su condición sería, en gran parte, autofabricada.

El problema de la naturaleza humana, la quaestio mihi factus sum de san Agustín («he llegado a ser un problema para mí mismo»), no parece tener respuesta tanto en el sentido psicológico individual como en el filosófico general. Resulta muy improbable que nosotros, que podemos saber, determinar, definir las esencias naturales de todas las cosas que nos rodean, seamos capaces de hacer lo mismo con nosotros mismos, ya que eso supondría saltar de nuestra propia sombra. Más aún, nada nos da derecho a dar por sentado que el hombre tiene una naturaleza o esencia en el mismo sentido que otras cosas. Dicho con otras palabras: si tenemos una naturaleza o esencia, sólo un dios puede conocerla y definirla, y el primer requisito sería que hablara sobre un «quién» como si fuera un «qué».* La perplejidad radica en que los modos de la cognición humana aplicable a cosas con cualidades «naturales», incluyendo a nosotros mismos en el limitado grado en que somos especímenes de la especie más desarrollada de vida orgánica, falla cuando planteamos la siguiente pregunta: «¿Y quiénes somos?». A esto se debe que los intentos de definir la naturaleza humana terminan casi invariablemente en la creación de una deidad, es decir, en el dios de los filósofos que, desde Platón, se ha revelado tras estudio más atento como una especie de idea platónica del hombre. Claro está que desenmascarar tales conceptos filosóficos de lo divino como conceptualizaciones de las capacidades y cualidades humanas no supone una demostración, ni siquiera un argumento, de la no existencia de Dios; pero el hecho de que los intentos de definir la naturaleza del hombre lleven tan fácilmente a una idea que de manera definitiva nos suena como «superhumana» y, por lo tanto, se identifique con lo divino, arroja sospechas sobre el mismo concepto de «naturaleza humana».

Por otra parte, las condiciones de la existencia humana – la propia vida, natalidad y mortalidad, mundanidad, pluralidad y la Tierra – nunca pueden «explicar» lo que somos o responder a la pregunta de quiénes somos por la sencilla razón de que jamás nos condicionan absolutamente. Ésta ha sido desde siempre la opinión de la filosofía, a diferencia de las ciencias – antropología, psicología, biología, etc. – que también se preocupan del hombre. Pero en la actualidad casi cabe decir que hemos demostrado incluso científicamente que, si bien vivimos ahora, y probablemente seguiremos viviendo, bajo las condiciones terrenas, no somos simples criaturas sujetas a la Tierra. La moderna ciencia natural debe sus grandes triunfos al hecho de haber considerado y tratado a la naturaleza sujeta a la Tierra desde un punto de vista verdaderamente universal, es decir, desde el de Arquímedes, voluntaria y explícitamente considerado fuera de la Tierra.

2. La expresión vita activa

La expresión vita activa está cargada de tradición. Es tan antigua (aunque no más) como nuestra tradición de pensamiento político. Y dicha tradición, lejos de abarcar y conceptualizar todas las experiencias políticas de la humanidad occidental, surgió de una concreta constelación histórica: el juicio a que se vio sometido Sócrates y el conflicto entre el filósofo y la polis. Esto eliminó muchas experiencias de un pasado próximo que eran inaplicables a sus inmediatos objetivos políticos y prosiguió hasta su final, en la obra de Karl Marx, de una manera altamente selectiva. La expresión misma – en la filosofía medieval, la traducción modelo de la aristotélica bios politikos – se encuentra ya en san Agustín, donde como vita negotiosa o actuosa, aún refleja su significado original: vida dedicada a los asuntos público-políticos.

Aristóteles distinguió tres modos de vida (bioi) que podían elegir con libertad los hombres, o sea, con plena independencia de las necesidades de la vida y de las relaciones que originaban. Este requisito de libertad descartaba todas las formas de vida dedicadas primordialmente a mantenerse vivo, no sólo la labor, propia del esclavo, obligado por la necesidad a permanecer vivo y sujeto a la ley de su amo, sino también la vida trabajadora del artesano libre y la adquisitiva del mercader. En resumen, excluía a todos los que involuntariamente, de manera temporal o permanente, habían perdido la libre disposición de sus movimientos y actividades.* Esas tres formas de vida tienen en común su interés por lo «bello», es decir, por las cosas no necesarias ni meramente útiles: la vida del disfrute de los placeres corporales en la que se consume lo hermoso; la vida dedicada a los asuntos de la polis, en la que la excelencia produce bellas hazañas y, por último, la vida del filósofo dedicada a inquirir y contemplar las cosas eternas, cuya eterna belleza no puede realizarse mediante la interferencia productora del hombre, ni cambiarse por el consumo de ellas.

La principal diferencia entre el empleo de la expresión en Aristóteles y en el medioevo radica en que el bios politikos denotaba de manera explícita sólo el reino de los asuntos humanos, acentuando la acción, praxis, necesaria para establecerlo y mantenerlo. Ni la labor ni el trabajo se consideraba que poseyera suficiente dignidad para constituir un bios, una autónoma y auténticamente humana forma de vida; puesto que servían y producían lo necesario y útil, no podían ser libres, independientes de las necesidades y exigencias humanas. La forma de vida política escapaba a este veredicto debido al modo de entender los griegos la vida de la polis, que para ellos indicaba una forma muy especial y libremente elegida de organización política, y en modo alguno sólo una manera de acción necesaria para mantener unidos a los hombres dentro de un orden. No es que los griegos o Aristóteles ignoraran que la vida humana exige siempre alguna forma de organización política y que gobernar constituyera una distinta manera de vida, sino que la forma de vida del déspota, puesto que era «meramente» una necesidad, no podía considerarse libre y carecía de relación con el bios politikos.

Con la desaparición de la antigua ciudad-estado – parece que san Agustín fue el último en conocer al menos lo que significó en otro tiempo ser ciudadano –, la expresión vita activa perdió su específico significado político y denotó toda clase de activo compromiso con las cosas de este mundo. Ni que decir tiene que de esto no se sigue que labor y trabajo se elevaran en la jerarquía de las actividades humanas y alcanzaran la misma dignidad que una vida dedicada a la política.* Fue, más bien, lo contrario: a la acción se la consideró también entre las necesidades de la vida terrena, y la contemplación (el bios theōrētikos, traducido por vita contemplativa) se dejó como el único modo de vida verdaderamente libre.

Sin embargo, la enorme superioridad de la contemplación sobre la actividad de cualquier clase, sin excluir a la acción, no es de origen cristiano. La encontramos en la filosofía política de Platón, en donde toda la utópica reorganización de la vida de la polis no sólo está dirigida por el superior discernimiento del filósofo, sino que no tiene más objetivo que hacer posible la forma de vida de éste. La misma articulación aristotélica de las diferentes formas de vida, en cuyo orden la vida del placer desempeña un papel menor, se guía claramente por el ideal de contemplación (theōria). A la antigua libertad con respecto a las necesidades de la vida y a la coacción de los demás, los filósofos añadieron el cese de la actividad política (skholē);* por lo tanto, la posterior actitud cristiana de liberarse de la complicación de los asuntos mundanos, de todos los negocios de este mundo, se originó en la filosófica apolitia de la antigüedad. Lo que fue exigido sólo por unos pocos se consideró en la era cristiana como derecho de todos.

[…] Tradicionalmente y hasta el comienzo de la Edad Moderna, la expresión vita activa jamás perdió su connotación negativa de «in-quietud», nec-otium, a-skholia. Como tal permaneció íntimamente relacionada con la aún fundamental distinción griega entre cosas que son por sí mismas lo que son y cosas que deben su existencia al hombre, entre cosas que son physei y las que son nomō. La superioridad de la contemplación sobre la actividad reside en la convicción de que ningún trabajo del hombre puede igualar en belleza y verdad al kosmos físico, que gira inmutable y eternamente sin ninguna interferencia del exterior, del hombre o dios. Esta eternidad sólo se revela a los ojos humanos cuando todos los movimientos y actividades del hombre se hallan en perfecto descanso. Comparada con esta actitud de reposo, todas las distinciones y articulaciones de la vita activa desaparecen. Considerada desde el punto de vista de la contemplación, no importa lo que turbe la necesaria quietud, siempre que la turbe.

Tradicionalmente, por lo tanto, la expresión vita activa toma su significado de la vita contemplativa; su muy limitada dignidad se le concede debido a que sirve las necesidades y exigencias de la contemplación en un cuerpo vivo.* El cristianismo, con su creencia en el más allá, cuya gloria se anuncia en el deleite de la contemplación, confiere sanción religiosa al degradamiento de la vita activa a una posición derivada, secundaria; pero la determinación del orden coincidió con el descubrimiento de la contemplación (theōria) como facultad humana, claramente distinta del pensamiento y del razonamiento, que se dio en la escuela socrática y que desde entonces ha gobernado el pensamiento metafísico y político a lo largo de nuestra tradición. […]

Si, por lo tanto, el empleo de la expresión vita activa, tal como lo propongo aquí, está en manifiesta contradicción con la tradición, se debe no a que dude de la validez de la experiencia que sostiene la distinción, sino más bien del orden jerárquico inherente a ella desde su principio. Lo anterior no significa que desee impugnar o incluso discutir el tradicional concepto de verdad como revelación y, en consecuencia, como algo esencialmente dado al hombre, o que prefiera la pragmática aseveración de la Edad Moderna en el sentido de que el hombre sólo puede conocer lo que sale de sus manos. Mi argumento es sencillamente que el enorme peso de la contemplación en la jerarquía tradicional ha borrado las distinciones y articulaciones dentro de la vita activa y que, a pesar de las apariencias, esta condición no ha sufrido cambio esencial por la moderna ruptura con la tradición y la inversión final de su orden jerárquico en Marx y Nietzsche. En la misma naturaleza de la famosa «puesta al revés» de los sistemas filosóficos o de los actualmente aceptados, esto es, en la naturaleza de la propia operación, radica que el marco conceptual se deje más o menos intacto. […]

3. Eternidad e inmortalidad

Que los varios modos de compromiso activo en las cosas de este mundo, por un lado, y el pensamiento puro que culmina en la contemplación, por el otro, correspondan a dos preocupaciones humanas totalmente distintas, ha sido manifiesto desde que «los hombres de pensamiento y los de acción empezaron a tomar diferentes sendas», esto es, desde que surgió el pensamiento político en la escuela de Sócrates. Sin embargo, cuando los filósofos descubrieron –y es probable, aunque no demostrado, que dicho descubrimiento se debiera al propio Sócrates– que el reino político no proporcionaba todas las actividades más elevadas del hombre, dieron por sentado de inmediato, no que hubieran encontrado algo diferente a lo ya sabido, sino que se encontraban ante un principio más elevado para reemplazar al que había regido a la polis. La vía más corta, si bien algo superficial, para señalar estos dos distintos y hasta cierto grado incluso conflictivos principios es recordar la distinción entre inmortalidad y eternidad.

Inmortalidad significa duración en el tiempo, vida sin muerte en esta Tierra y en este mundo tal como se concedió, según el pensamiento griego, a la naturaleza y a los dioses del Olimpo. Ante este fondo de la siempre repetida vida de la naturaleza y de la existencia sin muerte y sin edad de los dioses, se erigen los hombres mortales, únicos mortales en un inmortal aunque no eterno universo, confrontados con las vidas inmortales de sus dioses pero no bajo la ley de un Dios eterno. Si confiamos en Heródoto, la diferencia entre ambos parece haber chocado al propio entendimiento griego antes de la articulación conceptual de los filósofos y, por lo tanto, antes de las experiencias específicamente griegas de lo eterno que subrayan esta articulación. Heródoto, al hablar de las formas asiáticas de veneración y creencias en un Dios invisible, afirma de manera explícita que, comparado con este Dios transcendente (como diríamos en la actualidad) que está más allá del tiempo, de la vida y del universo, los dioses griegos son anthrōpophyseis, es decir, que tiene la misma naturaleza, no simplemente la misma forma, que el hombre. La preocupación griega por la inmortalidad surgió de su experiencia de una naturaleza y unos dioses inmortales que rodeaban las vidas individuales de los hombres mortales. Metidos en un cosmos en que todo era inmortal, la mortalidad pasaba a ser la marca de contraste de la existencia humana. Los hombres son «los mortales», las únicas cosas mortales con existencia, ya que a diferencia de los animales no existen sólo como miembros de una especie cuya vida inmortal está garantizada por la procreación. La mortalidad del hombre radica en el hecho de que la vida individual, con una reconocible historia desde el nacimiento hasta la muerte, surge de la biológica. Esta vida individual se distingue de todas las demás cosas por el curso rectilíneo de su movimiento, que, por decirlo así, corta el movimiento circular de la vida biológica. La mortalidad es, pues, seguir una línea rectilínea en un universo donde todo lo que se mueve lo hace en orden cíclico.

La tarea y potencial grandeza de los mortales radica en su habilidad en producir cosas – trabajo, actos y palabras – que merezcan ser, y al menos en cierto grado lo sean, imperecederas con el fin de que, a través de dichas cosas, los mortales encuentren su lugar en un cosmos donde todo es inmortal a excepción de ellos mismos. Por su capacidad en realizar actos inmortales, por su habilidad en dejar huellas imborrables, los hombres, a pesar de su mortalidad individual, alcanzan su propia inmortalidad y demuestran ser de naturaleza «divina». La distinción entre hombre y animal se observa en la propia especie humana: sólo los mejores (aristoi), quienes constantemente se demuestran ser los mejores (aristeuein, verbo que carece de equivalente en ningún otro idioma) y «prefieren la fama inmortal a las cosas mortales», son verdaderamente humanos; los demás, satisfechos con los placeres que les proporciona la naturaleza, viven y mueren como animales. Ésta era la opinión de Heráclito, opinión cuyo equivalente difícilmente se encuentra en cualquier otro filósofo después de Sócrates.

Para nuestro propósito no es de gran importancia saber si fue Sócrates o Platón quien descubrió lo eterno como verdadero centro del pensamiento estrictamente metafísico. Pesa mucho a favor de Sócrates que sólo él entre los grandes pensadores – único en esto como en muchos otros aspectos – no se preocupó de poner por escrito sus pensamientos, ya que resulta evidente que, sea cual sea la preocupación de un pensador por la eternidad, en el momento en que se sienta para redactar sus pensamientos deja de interesarse fundamentalmente por la eternidad y fija su atención en dejar algún rastro de ellos. Se adentra en la vita activa y elige la forma de la permanencia y potencial inmortalidad. Una cosa es cierta: solamente en Platón la preocupación por lo eterno y la vida del filósofo se ven como inherentemente contradictorias y en conflicto con la pugna por la inmortalidad, la forma de vida del ciudadano, el bios politikos.

La experiencia del filósofo sobre lo eterno, que para Platón era arrhēton («indecible») y aneu logou («sin palabra») para Aristóteles y que posteriormente fue conceptualizada en el paradójico nunc stans, sólo se da al margen de los asuntos humanos y de la pluralidad de hombres, como sabemos por el mito de la caverna en la República de Platón, habiéndose liberado de las trabas que le ataban a sus compañeros, abandona la caverna en perfecta «singularidad», por decirlo así, ni acompañado ni seguido por nadie. […]

Theōria o «contemplación» es la palabra dada a la experiencia de lo eterno, para distinguirla de las demás actitudes, que como máximo pueden atañer a la inmortalidad. Cabe que el descubrimiento de lo eterno por parte de los filósofos se viera ayudado por su muy justificada duda sobre las posibilidades de la polis en cuanto a inmortalidad o incluso permanencia, y cabe que el choque sufrido por este descubrimiento fuera tan enorme que les llevara a despreciar toda lucha por la inmortalidad como si se tratara de vanidad y vanagloria, situándose en abierta oposición a la antigua ciudad-estado y a la religión que había inspirado. Sin embargo, la victoria final de la preocupación por la eternidad sobre toda clase de aspiraciones hacia la inmortalidad no se debe al pensamiento filosófico. La caída del Imperio Romano demostró visiblemente que ninguna obra salida de manos mortales puede ser inmortal, y dicha caída fue acompañada del crecimiento del evangelio cristiano, que predicaba una vida individual imperecedera y que pasó a ocupar el puesto de religión exclusiva de la humanidad occidental. Ambos hicieron fútil e innecesaria toda lucha por una inmortalidad terrena. Y lograron tan eficazmente convertir a la vita activa y al bios politikos en asistentes de la contemplación, que ni siquiera el surgimiento de lo secular en la Edad Moderna y la concomitante inversión de la jerarquía tradicional entre acción y contemplación bastó para salvar del olvido la lucha por la inmortalidad, que originalmente había sido fuente y centro de la vita activa.

Explicación del texto

Entiendo que enfrentarse a un texto de Hannah Arendt por primera vez puede ser un desafío. Es una pensadora profunda y su lenguaje es muy preciso. Pero no os preocupéis, las ideas que plantea son increíblemente potentes y relevantes, especialmente a vuestra edad, cuando estáis a punto de empezar a definir vuestro lugar en el mundo.

Vamos a desglosar este fragmento paso a paso, como si estuviéramos montando un puzle. El objetivo de Arendt aquí es muy claro: quiere que pensemos en qué hacemos cuando estamos vivos y qué significa vivir juntos en el mundo.

Parte 1: La vita activa – Las tres maneras de estar activos en el mundo

Arendt empieza presentándonos su concepto clave: la vita activa. Olvidaos por un momento de la «vida contemplativa» (la del pensamiento puro, la filosofía). La vita activa es, simplemente, la vida activa, la que se dedica a hacer cosas en el mundo. Ella la divide en tres actividades fundamentales que todos, de una forma u otra, realizamos.

- Labor (laborar)

- ¿Qué es? Es la actividad más básica, la que compartimos con los animales. Se trata de todo lo que hacemos para mantenernos vivos. Comer, dormir, cubrir nuestras necesidades biológicas. Es el curro del día a día para que el cuerpo siga funcionando.

- La clave: La labor es un ciclo sin fin. Tienes hambre, comes; te ensucias, te limpias; tienes sueño, duermes. Y al día siguiente, vuelta a empezar. Su resultado se «consume» casi al instante. El pan que horneas hoy, te lo comes hoy.

- Su «condición humana»: La vida misma. Hacemos esto simplemente porque estamos vivos y necesitamos seguir estándolo.

- Trabajo (producir/fabricar)

- ¿Qué es? Aquí damos un paso más. El trabajo no es para el consumo inmediato, es para construir un mundo duradero. Es la actividad del artesano, del artista, del arquitecto. Es hacer una mesa, escribir un libro, construir una casa.

- La clave: A diferencia de la labor, el trabajo crea un mundo «artificial» de cosas que permanecen en el tiempo. Tu mesa, tu casa, o el puente de tu ciudad estaban ahí antes de que tú nacieras y seguirán ahí cuando ya no estés. Estas cosas nos dan estabilidad y un sentimiento de pertenencia a un mundo compartido.

- Su «condición humana»: La mundanidad. No en el sentido de ser superficial, sino en el de tener un mundo (un entorno humano, fabricado) que habitamos y compartimos.

- Acción

- ¿Qué es? Esta es la actividad más importante para Arendt y la única que no podríamos hacer en solitario. La acción es interactuar con otros a través de la palabra y el acto. Es debatir, organizar un proyecto en grupo, iniciar un movimiento social, contar una historia, hacer una promesa.

- La clave: Al actuar, no solo hacemos cosas, sino que nos revelamos a nosotros mismos. Mostramos quiénes somos, nuestra identidad única. En la acción, cada uno de nosotros es un «quién», no un «qué». Y es impredecible; nunca sabes del todo cómo acabará una acción que inicias.

- Su «condición humana»: La pluralidad. Este es un concepto central. Significa que el mundo está habitado por hombres y mujeres, no por el Hombre en singular. Todos somos humanos (iguales), pero cada uno de nosotros es absolutamente único e irrepetible. Si fuéramos todos clones, la acción no tendría sentido. Actuamos porque somos diferentes y necesitamos coordinarnos, persuadirnos y vivir juntos. Para Arendt, la acción es la esencia de la política.

Parte 2: Condición humana vs. Naturaleza humana – No somos un mueble de IKEA

Arendt hace aquí una distinción crucial que os servirá para toda la vida:

- Naturaleza humana. Sería como la «esencia» de algo, su definición fija. Por ejemplo, la naturaleza de una silla es tener un asiento, patas, un respaldo… Arendt dice que no podemos definir la «naturaleza humana». Si intentamos hacerlo, es como intentar saltar por encima de nuestra propia sombra. Acabaríamos creando un «dios» o un ideal (el «superhombre») para explicar lo que somos.

- Condición humana. No es lo que somos (una esencia), sino las condiciones en las que vivimos. Somos seres «condicionados» por el hecho de nacer y morir (natalidad y mortalidad), por vivir en la Tierra, y por vivir con otros (pluralidad).

Imaginad el ejemplo que ella misma pone: si la humanidad emigrara a Marte. Nuestra condición cambiaría radicalmente (la vida sería artificial, no «natural»), pero seguiríamos siendo humanos. Las «reglas del juego» cambiarían, pero el juego de la existencia continuaría.

La natalidad (el hecho de que siempre nazca gente nueva) es especialmente importante para la acción. Cada recién llegado es un nuevo comienzo, la posibilidad de que algo radicalmente nuevo suceda en el mundo. Por eso, para Arendt, la política no se basa en que morimos, sino en que nacemos.

Parte 3: Inmortalidad vs. Eternidad – ¿Dejar huella o escapar del mundo?

Aquí Arendt se pone un poco más histórica y filosófica para explicar por qué hemos tendido a valorar más el pensamiento que la acción.

- Inmortalidad. Es el objetivo de la vita activa. Es la aspiración de los mortales a dejar una huella en el mundo que perdure más allá de su corta vida. Los héroes griegos como Aquiles no buscaban una vida eterna en el cielo, buscaban la gloria inmortal: que sus hazañas y su nombre fueran recordados para siempre en las historias. Se consigue a través del trabajo (creando obras duraderas) y, sobre todo, de la acción (realizando grandes gestas y fundando comunidades políticas). Es una inmortalidad en la Tierra, entre los humanos.

- Eternidad. Es el objetivo de la vita contemplativa, la del filósofo. No se trata de durar mucho en el tiempo, sino de salirse del tiempo por completo. Es la experiencia del pensador que, en soledad, contempla una verdad inmutable (como las matemáticas o una idea filosófica). Es una experiencia atemporal, solitaria y, según Platón, «indecible».

El conflicto histórico:

Arendt explica que, desde Platón (desilusionado con la política tras la condena a muerte de su maestro, Sócrates), la filosofía empezó a despreciar la «inmortalidad» mundana (la política, la fama) por considerarla vana, y a ensalzar la «eternidad» de la contemplación como la única vida que merecía la pena.

El cristianismo reforzó esta idea: la vida importante no es la terrenal (vita activa), sino la que prepara para la vida eterna en el más allá. Como resultado, la acción política perdió su prestigio y pasó a ser vista como una simple necesidad para mantener el orden, no como la actividad más noble del ser humano.

En resumen, para que te quedes con lo importante:

- Hay tres formas de estar activos: Laborar (para sobrevivir), trabajar (para construir un mundo duradero) y actuar (para vivir juntos y revelar quiénes somos).

- No tenemos una «naturaleza» fija. No somos un producto con instrucciones. Lo que tenemos es una «condición» humana: nacemos, morimos, vivimos en la Tierra y, lo más importante, vivimos juntos.

- La pluralidad es la clave. El hecho de que seamos todos iguales (humanos) y a la vez completamente únicos es lo que hace posible y necesaria la acción y la política.

- La gran batalla de las ideas. Históricamente, la búsqueda de la eternidad (la del filósofo solitario) le ganó la partida a la búsqueda de la inmortalidad (la del ciudadano que deja una huella en el mundo a través de sus actos). Arendt nos invita a revalorizar esta última.

Pensad en vuestro día a día. ¿Cuánto tiempo dedicáis a la labor (estudiar para sobrevivir a los exámenes, comer), cuánto al trabajo (crear algo que perdure, un proyecto, un escrito, una pieza de música) y cuánto a la acción (debatir con amigos, participar en una asociación, organizar algo en grupo)?

Arendt nos da un mapa para entender no solo la historia del pensamiento político, sino el valor y el significado de nuestras propias vidas en el mundo que compartimos. Espero que esta explicación os sirva de guía. ¡Ánimo con la lectura!

Preguntas para el debate

Aquí tienes una serie de preguntas, divididas en bloques temáticos, diseñadas para generar un debate interesante y profundo en clase, conectando las ideas de Arendt con vuestra propia experiencia y el mundo actual.

Bloque 1: La vita activa en vuestro día a día

Estas preguntas buscan que conectéis los conceptos de labor, trabajo y acción con vuestra propia vida.

- Vuestro «balance vital». Pensad en una semana normal en vuestra vida. ¿Qué porcentaje de tiempo y energía dedicáis a la labor (estudiar para aprobar, comer, dormir, trabajos precarios para ganar dinero), al trabajo (crear algo que perdure: un proyecto personal, aprender una habilidad a fondo, construir una amistad sólida) y a la acción (debatir ideas, organizar un plan con amigos, participar en un club o asociación)? ¿Estáis satisfechos con ese balance?

- Redes sociales: ¿Acción, trabajo o labor?: Arendt dice que la acción se da «sin la mediación de cosas». ¿Qué son entonces las redes sociales? ¿Son un espacio para la acción (debate político, activismo), una forma de trabajo (construir un perfil o una «marca personal» que perdure) o se han convertido en una forma de labor (un ciclo sin fin de consumir y producir contenido efímero para mantenernos «vivos» socialmente)?

- El valor del esfuerzo: En el sistema educativo y en el futuro mercado laboral, ¿qué creéis que se valora más? ¿La capacidad de laborar (ser constante y cumplir tareas repetitivas), la de trabajar (producir resultados tangibles y de calidad) o la de actuar (saber colaborar, liderar, comunicar e iniciar cosas nuevas)? ¿Qué os gustaría que se valorara más?

Bloque 2: El mundo moderno a través de los ojos de Arendt

Estas preguntas aplican las ideas de Arendt para analizar críticamente la sociedad actual.

- La sociedad del cansancio. Arendt temía que la modernidad nos convirtiera en una «sociedad de trabajadores» (animal laborans), obsesionados con el ciclo de producir y consumir. ¿Creéis que tenía razón? ¿Vivimos para trabajar y consumir, o todavía hay espacio para el «mundo» duradero y la acción significativa?

- ¿Dónde ocurre la política? Para Arendt, la acción es la esencia de la política. Hoy en día, ¿dónde veis que ocurra la verdadera «acción» política? ¿En los parlamentos, en las manifestaciones en la calle, en los foros de internet, en los movimientos sociales? ¿Se ha devaluado la acción política convirtiéndose en mero espectáculo o administración?

- Pluralidad vs. homogeneidad. Arendt celebra la pluralidad (somos únicos e irrepetibles). ¿Creéis que la globalización y las redes sociales fomentan esta pluralidad al conectarnos con gente diferente, o por el contrario, nos empujan a ser más parecidos (seguir las mismas modas, usar los mismos memes, pensar de forma similar para ser aceptados)?

Bloque 3: Sentido, fama y legado

Estas preguntas exploran las ideas más existenciales sobre la mortalidad y el propósito.

- Inmortalidad vs. eternidad. En vuestras aspiraciones, ¿qué os atrae más: la inmortalidad (dejar una huella en el mundo, ser recordados por vuestros actos y creaciones) o la eternidad (alcanzar una paz interior o una comprensión profunda de la vida, aunque sea en solitario y nadie lo sepa)? ¿Por qué?

- La fama hoy. Los griegos buscaban la «fama inmortal» a través de hazañas heroicas. Hoy, la fama se asocia a «likes», seguidores y viralidad. ¿Es la fama de un «influencer» la misma inmortalidad que buscaban los griegos? ¿Qué diferencia hay entre ser famoso y realizar actos memorables?

- La Importancia de nacer. Arendt dice que la categoría central de la política es la natalidad (que siempre llega gente nueva con capacidad de empezar algo nuevo), no la mortalidad. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Significa que la esperanza y la capacidad de cambio radical son más importantes que la tradición y el miedo al fin?

Pregunta fundamental para cerrar el debate

- ¿Quiénes Somos? Arendt defiende que no tenemos una «naturaleza humana» fija, sino una «condición humana» que puede cambiar. ¿Estáis de acuerdo? ¿O creéis que, a pesar de todo, hay algo esencial e inmutable en nosotros (la bondad, el egoísmo, la búsqueda de sentido)? ¿Qué implicaciones tiene una u otra postura para entender la historia y nuestro futuro?

Sobre el libro La condición humana

La Condición Humana (1958) es uno de los libros más importantes del siglo XX. En él, Hannah Arendt no intenta definir una «naturaleza humana» fija, sino que analiza las actividades fundamentales que han caracterizado la vida del ser humano en la Tierra. A este conjunto de actividades lo llama la vita activa (la vida activa).

El libro es, en esencia, un diagnóstico de la modernidad. Arendt argumenta que hemos perdido de vista las actividades más elevadas y propiamente humanas, priorizando las más básicas y biológicas.

La gran advertencia de Arendt es que la sociedad moderna ha elevado la labor por encima de todo. Nos hemos convertido en una «sociedad de trabajadores», obsesionada con la producción, el consumo y el crecimiento económico para satisfacer necesidades cada vez mayores.

Al hacer esto hemos devaluado el trabajo, pues creamos cosas para usarlas y tirarlas (consumo) en lugar de para construir un mundo duradero. Y, lo más grave, hemos olvidado casi por completo la acción. El espacio público, donde deberíamos debatir y actuar juntos para decidir nuestro destino común, ha sido reemplazado por la administración burocrática y la preocupación por la economía.

Vídeo sobre el análisis del totalitarismo de Hannah Arendt

![]()

Deja una respuesta